「頑丈な鉄筋コンクリート造のマンションなら、台風や豪雨が来ても自宅にいれば安心だ」

もしあなたがそのように考えているなら、現代の都市型水害が突きつける厳しい現実を、今一度冷静に見つめ直す必要があるかもしれません。

かつて日本の水害対策は、大きな河川の堤防が決壊するような「外水氾濫」を防ぐことに主眼が置かれていました。 しかし、近年頻発しているのは、短時間に集中して降る猛烈な雨により、街の下水道処理能力が追いつかず、市街地そのものが水に浸かってしまう「内水氾濫」です。

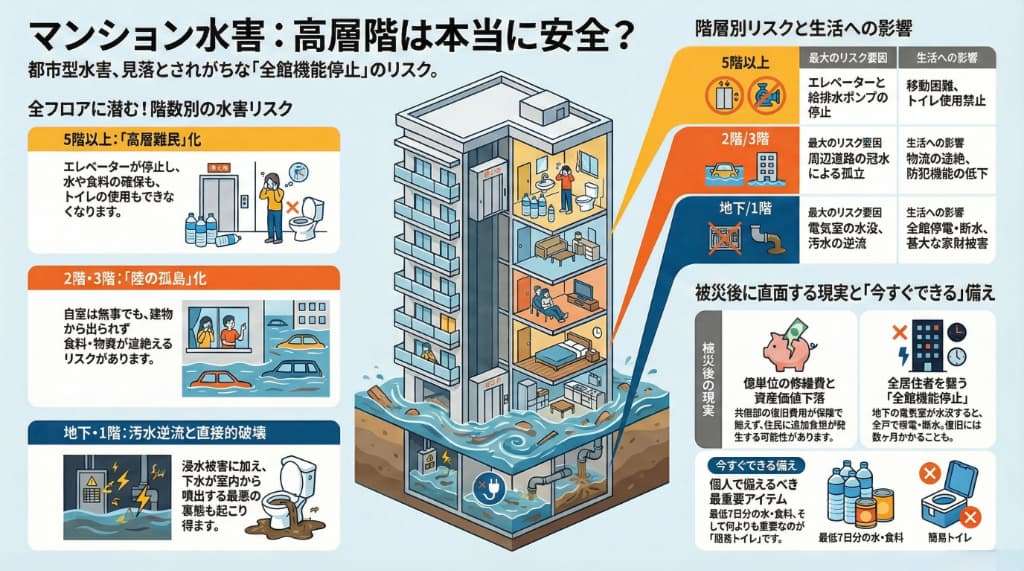

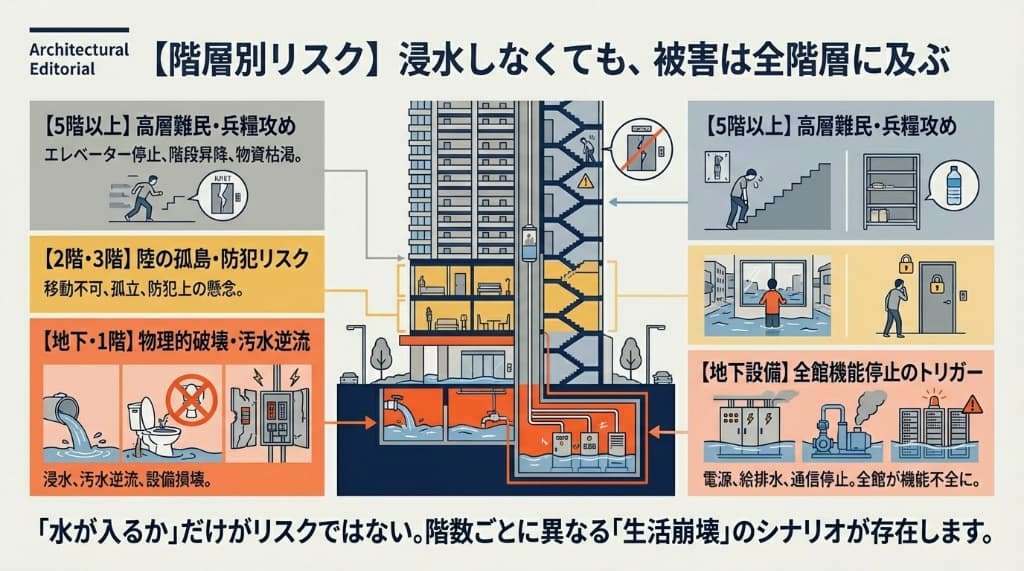

地下の重要設備が浸水すると、無傷の上層階も含め全館機能停止に陥ります。

アスファルトで覆われた都市部では、雨水は地中に染み込むことなく、低い場所へと一気に流れ込みます。 このとき、電気、ガス、水道、通信といったライフラインが高度に統合され、かつ外部インフラに依存している現代のマンションは、皮肉にもその「便利さ」ゆえの脆弱性を露呈することになります。

地下に設置された重要設備が水没すれば、たとえ上層階の住戸が無傷であっても、建物全体としての機能は瞬時に失われます。 エレベーターは止まり、水は出なくなり、トイレさえ流せなくなる――これが、現代のマンションが抱える「居住不能」リスクの正体です。

特に、「高層階だから水害とは無縁だ」という認識は、ライフラインが寸断された瞬間に、「地上へ降りることも、生活用水を確保することもできない」という過酷な現実へと反転します。

低層階の浸水リスクと、高層階の孤立リスクの違い。

なぜ地下の浸水が全戸のライフラインを奪うのか。

修繕費負担のルールや、被災マンションの資産価値への影響。

これからマンションを購入しようとしている方も、すでにお住まいの方も、「もしもの時」に自分と家族の生活、そして大切な資産をどう守るべきか、その具体的な判断基準を持ち帰っていただけるはずです。

階数ごとの被害想定と「安全神話」の崩壊

マンションにおける水害リスクを考える際、多くの人がまずイメージするのは「自分の部屋に水が入ってくるかどうか」という点ではないでしょうか。 確かに、物理的な浸水リスクは階数によって明確に異なりますが、マンション生活における「被害」の定義はそれだけではありません。

地下の設備がやられると、上層階もライフラインを失います。

ライフラインの寸断による生活への影響度や、避難行動の難易度は、居住階層によって劇的に変化します。 ここでは、地下階から高層階まで、それぞれの階層が抱える固有のリスクプロファイルを詳細に紐解いていきます。

1階・地下 浸水による直接被害と汚水逆流のリスク

1階住戸や半地下住戸にとって最大のリスクは、言うまでもなく物理的な浸水による直接的な破壊です。 ハザードマップで浸水深が0.5mから3.0m程度と想定されているエリアでは、床上浸水によって家財道具が水没し、甚大な経済的損害を受ける可能性が極めて高くなります。

しかし、1階住戸には、単なる雨水の浸入以上に恐ろしい、構造的なリスクが存在します。 それが「汚水の逆流」です。

豪雨による下水道処理能力の超過、圧力差による逆流。

汚物を含んだ汚染水の噴出。内装のスケルトンリノベーションが必要になるほどの甚大な汚損。

エントランスや管理人室の水没による、マンション全体の管理機能麻痺。

2階・3階 室内無事でも孤立する「陸の孤島」化

2階や3階の住戸は、ハザードマップ上の一般的な浸水想定(3m未満)であれば、直接的な室内への浸水リスクは低いと判断されがちです。 そのため、「自宅は無事だから」と避難を躊躇し、そのまま自宅に留まるケースが多く見られます。

しかし、ここには「安全神話」ゆえの大きな落とし穴があります。 それは、物理的に安全であっても、社会的に「孤立」してしまうリスクです。 もし1階のエントランスホールや、マンション周辺の道路が冠水してしまえば、建物から一歩も外に出ることができなくなります。いわゆる「陸の孤島」状態です。

周辺道路やエントランスの冠水。

物流途絶による食料・水の不足。停電時のセキュリティ機能停止による防犯リスクの増大。

救助活動や通行人の視線に晒されることによるプライバシーの侵害とストレス。

5階以上:エレベーター停止が招く「高層難民」生活

5階以上の中層階から高層階にかけては、津波のような極端な事例を除き、直接的な浸水被害を受ける可能性はほぼ皆無と言ってよいでしょう。 家財が水浸しになる心配がないという点では、確かに「安全」と言えるかもしれません。

しかし、現代のマンション、特にタワーマンションにおける高層階の生活は、電気とエレベーターというインフラに100%依存して成り立っています。 水害によって地下の電気設備がやられ、全館停電が発生した瞬間、その「高さ」は最大の障壁へと変わります。

エレベーターが停止すれば、移動手段は非常階段のみとなります。 健康な成人であっても、荷物を持って10階、20階、あるいはそれ以上の高さを昇り降りするのは、現実的ではありません。 ましてや、高齢者、乳幼児を抱えた家庭、身体に障害を持つ方にとっては、事実上の「監禁状態」に近い状況となります。 これが、いわゆる「高層難民」化です。

地下電気室・給水ポンプの水没による全館停電・断水。

エレベーター停止による移動不能。給水ポンプ停止による断水。排水禁止措置によるトイレ使用不可。

地上からの隔離された過酷なサバイバル生活。

「眺望が良く、水害にも強い」と信じて購入した高層階が、電気と水が止まった途端に、地上から隔離された過酷な空間と化す。 このギャップこそが、高層階居住者が直面する最大のリスクなのです。

居住階に関わらず直面する「全館機能停止」の恐怖

マンションの水害リスクを語る上で避けて通れないのが、個々の住戸の被害を超えた「建物全体の機能停止」です。 これは、1階に住んでいようが、最上階に住んでいようが、すべての居住者に平等に襲いかかる問題です。

地下電気室の水没が引き起こす停電・断水の連鎖

多くのマンションでは、受変電設備(キュービクル)や自家発電設備といった電気系統の心臓部が、地下階や1階の目立たない場所に設置されています。

泥や汚水を含んだ水が、受変電設備(キュービクル)を直撃。

漏電遮断機が作動し、建物全体の電力が喪失する。

水を汲み上げる動力を失い、各戸への給水がストップ。

復旧を阻む「特注設備」の壁と長期化する不便

「水が引けばすぐに直る」と考えるのは危険です。 洪水や内水氾濫の水は、泥や塩分を含んだ「汚れた水」です。これらが精密な電気機器の内部に付着すると、単に乾かしただけでは再使用できず、設備全体を丸ごと交換しなければならないケースが多々あります。

しかし、マンション用の受変電設備は高額かつ特注仕様であることが一般的です。 メーカーに発注しても、製造から納品、設置、安全検査を経て通電するまでには、数週間から、最悪の場合は数ヶ月を要することもあります。

水が出ても流せない「トイレ使用禁止」のジレンマ

被災したマンションの居住者を精神的にも衛生的にも最も追い詰めるのが、「トイレ問題」です。 停電で水が出ないだけなら、備蓄した水を使ってトイレを流せばいい、と考えるかもしれません。

水はあるし家も無事。

トイレを使いたい。

上が流すと汚水が噴出。

絶対に流さないで!

下水道が満杯になると、行き場を失った汚水が低い階の排水口から逆流します。 管理組合は断腸の思いで「排水禁止」を宣言せざるを得ません。

受変電設備が地下や1階にあるか、止水板対策はあるか。

「流せない」状況を想定し、凝固剤と処理袋を家族分×1週間確保。

被災時の「排水禁止ルール」を事前に周知徹底しておく。

修繕費は誰が払う?保険適用と資産価値への影響

水害によってマンションが被災した場合、物理的な復旧作業だけでなく、「誰がその費用を負担するのか」という経済的な問題が重くのしかかります。 被災マンションの資産価値を守り、生活を再建するためには、責任の所在と保険の仕組みを正しく理解しておくことが不可欠です。

専有部分と共用部分の責任境界線

まず理解すべきは、被災箇所の区分です。 マンションには、個人が所有権を持つ「専有部分」と、区分所有者全員で共有する「共用部分」があり、それぞれ復旧費用の出所が異なります。

- 室内の壁紙・床材

- キッチン・トイレ等の設備

- 家具・家電・家財道具

- エントランス・廊下

- 電気室・ポンプ室

- エレベーター・機械式駐車場

※玄関ドアや窓ガラスは共用部分ですが、内側の汚損は自己負担となる場合もあります。

さらに深刻なのは、共用部分の被害額が、保険金や手持ちの修繕積立金を上回ってしまうケースです。 もし資金が不足すれば、将来の大規模修繕のために貯めていたお金を取り崩すか、あるいは「特別一時金」として各戸から数十万円、場合によっては百万円単位の現金を徴収することになります。

被災マンションの市場価格と流動性への長期的影響

「水害を受けたマンション」という事実は、将来売却する際の価格や売れ行きにどのような影響を与えるのでしょうか。 一般的に、被災直後は心理的な忌避感や風評被害により、買い手がつきにくくなり、成約価格が下落する傾向にあります。

(風評) 回復基調

(立地評価)

都心直結などの「立地」が優れていれば、3〜5年で価格は回復する傾向にあります。鍵となるのは以下の3点です。

資産価値を守るためには、被災後の復旧スピードを早め、「管理体制がしっかり機能して乗り越えたマンション」という評価を勝ち取ることができるかどうかが鍵となります。

火災保険の水災補償適用条件と地下設備の盲点

「火災保険に入っているから大丈夫」と安心するのは早計です。 一般的な火災保険の水災補償では、保険金が支払われるために、かなり厳しいハードルが設けられています。

地上が無事だと「45cm未満」かつ「損害30%未満」と判定され、保険金が出ない(一部損にもならない)ケースがあります。

設備は全滅して数億円の損害が出ているのに、保険上は対象外となる事態が実際に起こり得ます。 いざという時に保険が使えないという事態を避けるためにも、契約内容(実損払いか定率払いか、認定基準はどうか)を平時のうちに精査しておくことが、資産防衛の第一歩です。

自宅が浸水想定区域に入っているか、予想される深さは何mか。

「水災」が付帯されているか、地下設備の損害はカバーできるか。

土嚢や止水板の備蓄はあるか、災害時のマニュアルはあるか。

盲点となりやすい機械式駐車場の車両被害

マンションの共用部被害と並んで、個人の資産に甚大な被害をもたらすのが、機械式駐車場における車両の水没です。 「地下に車を入れているけれど、防水扉があるわけでもないし、大丈夫だろうか」という不安は、残念ながら的中する可能性が高いと言わざるを得ません。

機械式駐車場、特に地下ピットを利用するタイプは、構造上、水害に対して非常に脆弱であり、責任の所在を巡ってトラブルが絶えない場所でもあります。

地下ピットへの浸水速度と車両水没リスク

地下ピット式の機械式駐車場は、地面の下に掘られた穴にパレット(駐車台)を格納する仕組みです。 通常、ピットの底には排水ポンプが設置されていますが、その能力はあくまで「通常の雨量」を想定したものです。

ゲリラ豪雨時、地下への流入速度は排水速度を遥かに上回ります。

1時間に100mmを超えるようなゲリラ豪雨が発生した場合、排水能力はあっという間に限界を超えます。 「雨が強くなってきたから車を出しに行こう」と思った時には、すでに操作不能になっているケースが頻発します。 車が水没すれば、電気系統がショートし、事実上の「全損」扱いとなる可能性が高いのです。

管理組合の責任有無と個人で備える自動車保険

大切な車がマンションの駐車場で水没した場合、その損害を管理組合や管理会社に請求することはできるのでしょうか。 結論から言えば、原則として「請求は難しい」と考えておくべきです。

台風や想定外の豪雨は法律上「不可抗力」とみなされ、管理組合の責任を問うことは困難です。 駐車場使用契約書にも免責条項が含まれていることが一般的です。 「管理瑕疵(ポンプ故障の放置など)」を立証しない限り、補償は受けられません。

現実的な自衛策は、自分自身で適切な自動車保険(車両保険)に加入しておくことです。 「マンションの駐車場だから安全」という思い込みを捨て、万が一の全損に備えて保険証券を確認しておくことが、個人の財産を守るための必須アクションです。

注意点:車両保険の確認事項

車両保険に加入していても、契約タイプによっては水没が補償対象外となる場合があります。 特に地震による津波での水没は、通常の車両保険では補償されず、特約が必要になる点も忘れてはいけません。

「一般型」か「エコノミー型」か。エコノミー型でも水災が含まれているか確認。

台風・洪水・高潮による水没が補償対象になっているか。

沿岸部の場合、地震起因の津波被害をカバーする特約が付いているか。

被害を最小限に抑えるための「自助・共助」具体策

既存のマンションの立地を変えることはできません。また、地下にある電気室を地上に移設することも、莫大な費用と場所の問題があり、容易ではありません。 しかし、ハード面の弱点を抱えたままでも、ソフト面の対策を多層的に講じることで、被害をゼロにはできなくとも、最小限に食い止め、早期に復旧することは可能です。

ここでは、管理組合として取り組むべき「共助」と、各家庭で完結すべき「自助」の具体的なアクションを提示します。

管理組合ができる止水板設置とハザードマップ確認

管理組合が主導する対策として最も効果的なのは、水が建物内に入ってくるのを物理的に阻止することです。 エントランス、駐車場の出入口、ドライエリアの通気口など、水の侵入経路となる開口部に「止水板(防潮板)」を設置する準備をしておきましょう。

(安全確保)

浸水を食い止めることで、地下設備の水没リスクを大幅に低減できます。

多くの自治体では、こうした止水板の設置工事に対して助成金を出しています。 ただし、道具があるだけでは意味がありません。「どの警報レベルで設置するか」「誰が作業するか」という運用ルールを明確にし、訓練を行うことが重要です。

個人で完結すべき在宅避難用備蓄と簡易トイレ準備

管理組合の対策が進んでいても、最終的に自分の命と生活を守るのは自分自身です。 特に高層階居住者を含め、すべてのマンション住民は、避難所に行くのではなく、住み慣れた自宅で被災生活を送る「在宅避難」を基本戦略とすべきです。

ライフラインが止まったマンションで生き延びるために、以下の備えは必須です。

エレベーター停止時は給水所からの運搬が困難なため、自宅備蓄が命綱。

4人家族なら140回分が必要。ホームセンターの小袋ではなく「箱買い」を推奨。

運搬・移動手段の確保と低層階の逆流対策

キャリー

給水所から水を運ぶのは重労働です。背負えるタンクや、3輪タイヤで階段を登れるキャリーカートが生活の質を大きく変えます。

【1・2階向け】水のうで逆流を阻止

二重に

半分

結ぶ

トイレ・浴室・洗濯機の排水口の上に置いて塞ぐ!

設置場所と担当者(管理人か居住者か)が決まっているか。

家族全員で1週間耐えられる量が本当にあるか。

低層階居住者は、排水口を塞ぐ手順を一度試しておく。

災害は「防ぐ」こと以上に、「起きた後にどう凌ぐか」が問われます。 公的な支援が届くまでの空白期間を、誰にも頼らずに自力で乗り切る準備こそが、あなたと家族の尊厳を守る最後の砦となるのです。

おわりに:水害リスクを正しく恐れ、賢く備える

ここまで、マンションにおける水害リスクを物理的、経済的、そして生活維持の観点から多角的に見てきました。 1階の浸水、高層階の孤立、そして機械式駐車場の水没。 これらすべてのリスクを完全にゼロにすることは、自然の猛威の前では不可能に近いかもしれません。

しかし、「高層階だから安心だ」「保険に入っているから大丈夫だ」といった漠然とした楽観論を捨て、現実を直視することで、私たちは被害をコントロール可能な範囲に留めることができます。

マンション水害対策:3つの柱

マンションの資産価値と生活を守るためには、以下の3つの要素をバランスよく備えることが重要です。

設備の弱点把握

修繕積立金の確認

安否確認ルール

居住者のリアルな声:備えが生んだ安心感

実際に水害リスクと向き合い、備えを進めている居住者の方々の声をご紹介します。

「止水板の訓練を実施したことで、住民同士の顔が見えるようになりました。いざという時の結束力が違うと感じています。」

「トイレが使えなくなるリスクを知り、簡易トイレを箱買いしました。使う日が来ないことを祈りますが、あるだけで安心感が違います。」

「排水口を塞ぐ『水のう』の作り方を練習しました。自分たちでできる最低限の防御策を知っておくことは大切ですね。」

最終確認:水害対策理解度クイズ

最後に、本シリーズで解説した重要ポイントをクイズ形式で振り返りましょう。タップして正解を確認してください。

Q1高層階の最大のリスクは?

浸水しなくても、エレベーターや水道が止まると生活が困難になります。

Q2地下設備が水没するとどうなる?

電気室やポンプ室はマンションの心臓部。ここがやられると全戸に影響が出ます。

Q3浸水時にトイレを使って良い?

下水道が満杯の状態で流すと、低層階で汚水が逆流する恐れがあります。

Q4一般的な火災保険で水災は補償される?

床上浸水や地盤面45cm以上など、認定基準が厳しいため契約内容の確認が必須です。

「いつか来る」ではなく「必ず来る」前提でハザードマップを見る。

水、食料、トイレの備蓄を再確認し、保険の内容を見直す。

管理組合や近隣住民と協力し、ハード面の限界をソフト面で補う。

水害は、建物だけでなく、そこに住む人々の生活基盤と資産価値を脅かす脅威です。 しかし、適切な知識と準備があれば、たとえ被災したとしても、早期に生活を再建し、マンションの資産価値を守り抜くことは十分に可能です。 その賢明な判断と行動が、あなたと大切な家族、そして資産を守る最強の盾となるはずです。