毎日のシャワーの勢いが弱く、泡切れの悪さにストレスを感じていませんか。 あるいは、キッチンで水を使い始めるとシャワーのお湯が急に冷たくなったり、給湯器が頻繁にエラーを起こしたりすることにお悩みではないでしょうか。

マンションにおける「水圧不足」は、単なる設備の不調ではなく、生活の質(QOL)を大きく左右する深刻な問題です。 特に築年数が経過したマンションでは、建設当時の設計基準と現代の生活様式との間にギャップが生じており、根本的な解決が難しくなっているケースが少なくありません。

「蛇口をひねれば快適に水が出る」という当たり前の環境を取り戻すためには、まずご自宅のマンションが抱える構造的な原因を正しく理解する必要があります。

本記事では、水圧が弱くなるメカニズムから、個人でできる対策の限界、そして管理組合として取り組むべき設備の改修まで、専門的な視点で解説します。 安易な対策でトラブルを招く前に、まずは現状を整理し、適切な解決策を選ぶための判断材料としてお役立てください。

給水方式(高置水槽・受水槽)による構造的な違いを解説。

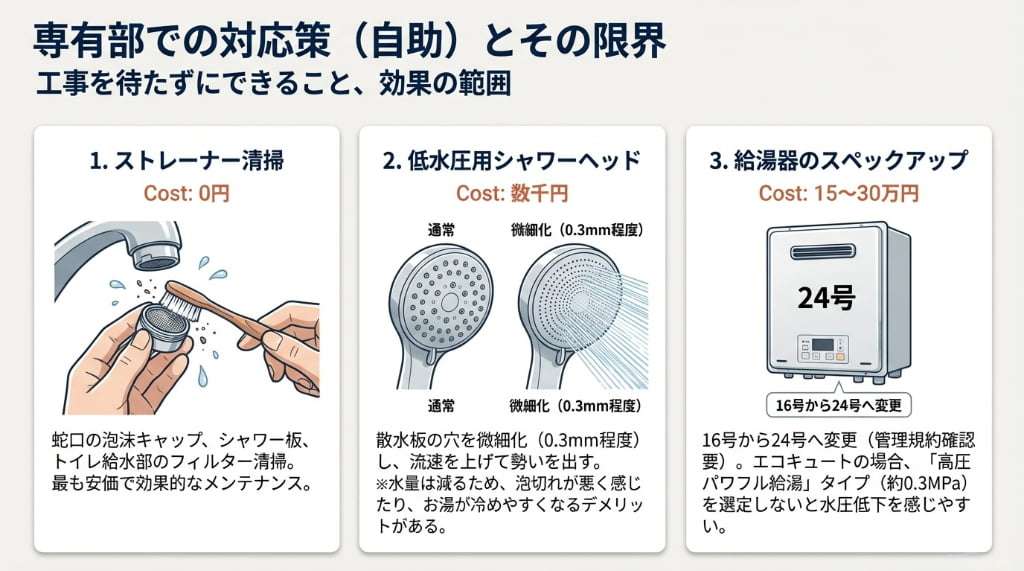

低水圧用シャワーヘッドの効果と、やってはいけないNG対策。

管理組合主導で行う「増圧ポンプ導入」等の改修事例。

なぜ急に水の出が悪くなるのか?給水方式と設備の構造的要因

マンションの水圧が弱いと感じる時、その原因は「専有部の詰まり」か「建物全体のシステム」のどちらか、あるいはその両方に潜んでいる可能性があります。 特に重要なのは、そのマンションがどのような仕組みで各家庭に水を届けているかという「給水方式」の違いです。

高置水槽方式特有の階数による水圧格差と限界

築年数が経過した中高層マンションで最も一般的に採用されているのが、「高置水槽方式(重力給水方式)」です。 この方式は、屋上の水槽から重力を利用して各住戸へ水を落とす仕組みです。ここで決定的な要因となるのが、圧力エネルギーと位置エネルギーの関係です。

低水圧

高水圧

タンクに近いほど落差が小さく、水流が弱くなります。

(アニメーションで水圧の違いを表現しています)

屋上の水槽に近い最上階では、物理的に十分な落差(水頭)を確保できず、構造上どうしても水圧が弱くなってしまいます。 快適なシャワーに必要な水圧に対し、その数分の一程度しか確保できないケースも珍しくありません。

配管の錆コブによる「動脈硬化」現象

給水方式の構造的な問題に加え、時間の経過とともに進行する設備自体の劣化も大きな要因です。 特に築30年以上のマンションで見られる「錆コブ」は、人間の血管における動脈硬化と同じように、水の通り道を物理的に狭めてしまいます。

錆(赤色)が水の通り道(青色)を圧迫し、流量と圧力を低下させる

流体力学の視点では、配管の有効断面積が減少すると抵抗が増大し、末端での圧力が急激に低下する「動水圧不足」を引き起こします。 蛇口をひねっても水が勢いよく出てこないのは、この抵抗が原因である場合が多いのです。

減圧弁の故障と経年劣化のリスク

また、各住戸の水道メーター手前などに設置されている「減圧弁」の不具合も見逃せません。 減圧弁は本来、過剰な水圧を抑える装置ですが、経年劣化により内部が固着すると、弁が正常に開かなくなることがあります。

必要以上に水圧が絞り込まれ、チョロチョロとしか出ない。

水を使用する際に「キーン」「ドン」といった音がする。

設置から10〜15年以上経過しており、一度も交換していない。

築15年以上のマンションで建物全体、あるいは特定の住戸で水圧低下が見られる場合は、この部品の寿命を疑う必要があります。

専有部で可能な解決策と個別加圧ポンプ設置における禁止事項

「水圧を上げたい」と考えたとき、まずはご自身の住戸内(専有部)でできる対策から検討しがちですが、そこには物理的な限界と法的なリスクが存在します。 手軽にできる製品交換から、検討には慎重を要するポンプ設置まで、それぞれの効果と注意点を整理します。

低水圧用シャワーヘッドの流体力学的効果と選び方

最も安価で、かつ即効性が期待できる対策として挙げられるのが、「低水圧用シャワーヘッド」への交換です。 この製品は、散水板の穴を小さく、かつ数を減らすことで、通過する水の流速を意図的に上昇させる仕組みを持っています。

流量:多い

勢い:水圧に依存

流量:少ない(節水)

勢い:増幅される

※流量自体は増えないため、泡切れが悪く感じる場合もあります。

これにより、少ない流量であっても高い運動エネルギーを生み出し、肌に当たる水の勢いを増幅させることが可能になります。 ただし、空気混入タイプなどは体感温度が下がりやすいため、冬場の使用感も考慮して選定する必要があります。

騒音や規約違反となる個別ブースターポンプのリスク

シャワーヘッドの交換でも改善が見られない場合、専有部の配管に小型の加圧ポンプ(ブースターポンプ)を設置する方法を検討される方がいます。 しかし、マンションという集合住宅においては、導入に際して極めて高いハードルとリスクが存在します。

最大の懸念点は、ポンプの運転によって発生する「騒音」と「振動」です。 ポンプの振動が配管を通じて建物の壁や床に伝わり、隣接する住戸に低周波騒音を響かせてしまうリスクがあります。

水道メーターの一次側(本管側)への直接接続は水道法で禁止されています。

また、多くの管理規約でも専有部へのポンプ設置は制限されており、無許可での設置は撤去命令の対象となります。

【注意】個別ポンプ設置の重大リスク

個別ポンプの設置は、ご自身の快適さのために他者の生活環境を脅かす可能性があります。 安易な設置が招くトラブルを避けるため、以下のリスクを十分に理解しておく必要があります。

振動が躯体を伝わり、上下左右の住戸へ深刻な低周波騒音を発生させる。

水道法や管理規約に抵触する可能性が高く、最悪の場合、法的責任を問われる。

配管内に負圧が生じ、他住戸の水圧低下や逆流による汚染を引き起こす恐れがある。

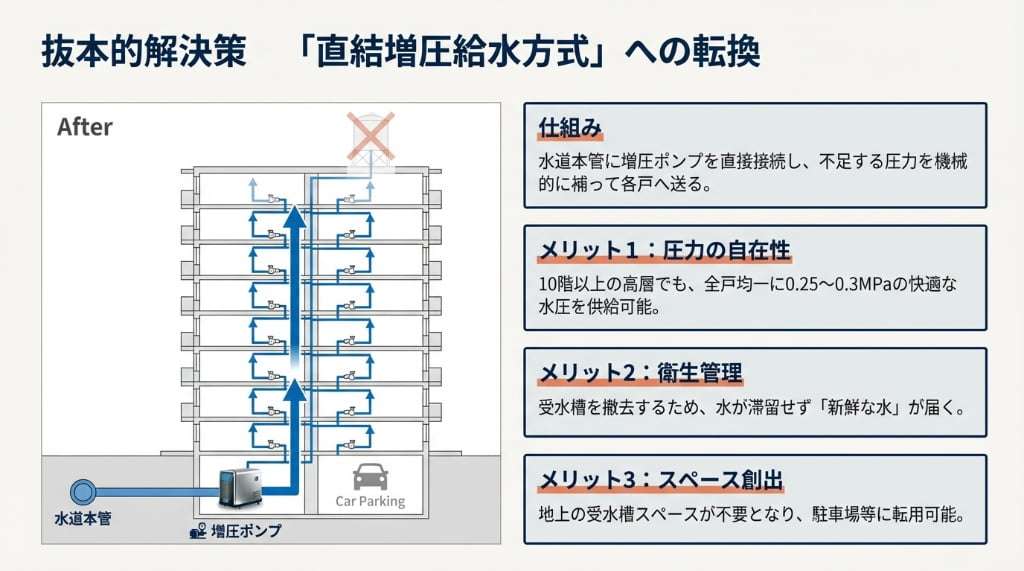

管理組合で検討すべき直結増圧給水方式のメリットと導入基準

個別の対策に限界がある以上、マンション全体の水圧問題を抜本的に解決するには、管理組合主導による給水システムの刷新が最も合理的です。 現在、既存マンションの改修において主流となっているのが、「直結増圧給水方式」への切り替えです。

これは受水槽を介さず、水道本管からの水を引き込み、増圧ポンプで直接各住戸へ送るシステムです。 単に水圧を上げるだけでなく、資産価値や維持管理の面でも多くのメリットをもたらすこの方式について、導入の判断基準を解説します。

衛生面の向上と受水槽撤去によるスペースの活用

直結増圧給水方式への切り替えが推奨される最大の理由は、水圧の改善と同時に「水の衛生品質」を劇的に向上させられる点にあります。 従来の受水槽方式では、管理が不十分だと槽内で水質劣化や汚染のリスクがありました。

直結増圧方式では水が滞留することなく、水道本管から送られてくる新鮮で塩素濃度が保たれた水がそのまま蛇口に届きます。 さらに、不要となった受水槽の設置スペースが開放されることも大きなメリットです。

タンク内で水が滞留。

定期清掃コストが発生。

衛生リスク・場所占有

水道本管から直結。

タンク撤去でスペース創出。

水がおいしい・土地活用

空いたスペースは駐車場や防災倉庫として有効活用可能です。

建物の階数や地域による設置基準と自治体の動向

この直結増圧給水方式は、かつては低層階のみへの適用に限られていましたが、技術の進歩や規制緩和により、現在では適用範囲が大きく広がっています。

(東京都など階数制限撤廃エリアが拡大中)

水理計算上問題がない

配水管の水圧が十分

配水池から遠い・高台

自治体独自の階数制限あり

※「10階〜15階まで」といった独自基準を持つ自治体もあります。

導入に向けたプロセスと検討期間の目安

導入を検討する際は、まず管轄の水道局との事前協議が必要となります。 設計審査から工事完了までは、一般的に半年から1年程度の期間を見込む必要があります。

対象エリアの配水管水圧で、直結増圧が可能かを確認する。

受水槽撤去後のスペースをどう有効利用するか案を練る。

ポンプ更新費用なども含め、長期的なコストバランスを試算する。

給水方式変更にかかる工事費用の相場とランニングコストの比較

管理組合として最も気になるのは、システム変更にかかる初期投資と、その後の維持管理費用のバランスではないでしょうか。 直結増圧化の工事は決して安いものではありませんが、長期的な視点で見るとコスト削減につながるケースが多くあります。

マンション規模別に見る直結増圧化の工事概算費用

給水方式を変更する工事費用は、マンションの戸数規模や既存配管の状況、さらには自治体からの補助金の有無によって大きく変動します。 以下に、規模別の概算費用を示します。

※引込管増径、ポンプ設置、受水槽撤去を含んだ概算です。

工事費が変動する「隠れたコスト要因」

特に注意が必要なのは、「道路下の水道引込管」と「建物内の既存配管」の状態です。 条件によっては追加工事が必要となり、費用が高額になるリスクがあります。

既存管が細い(例:40mm)場合、必要な水量を確保するために太くする工事が必要。道路掘削を伴うため高額になりやすい。

増圧ポンプの高圧に既存配管が耐えられない場合、漏水を防ぐために配管更新もセットで行う必要がある。

長期的な維持管理費削減と費用回収のシミュレーション

初期費用はかかりますが、ランニングコスト(維持管理費)を含めたライフサイクルコスト(LCC)で比較すると、直結増圧方式には明確な経済的メリットがあります。

水道局の図面等で現在の太さを確認し、増径が必要か見極める。

自治体によっては直結給水切替工事に助成金が出る場合がある。

目先の工事費だけでなく、将来の削減効果も含めて総会に提案する。

水圧調査を専門業者に依頼する場合の診断項目と費用目安

水圧の問題を解決するためには、感覚的な判断ではなく、数値に基づいた正確な現状把握が不可欠です。 特に、設備改修の合意形成を図るためや、原因不明の水圧低下を解明するためには、専門業者による調査が必要になります。 ここでは、プロが行う調査の内容と、それにかかる費用の相場について整理します。

漏水やポンプ能力不足を見極める一次診断のポイント

専門業者に依頼する前に、まずは居住者や管理員レベルで簡易的なチェック(一次診断)を行うことで、ある程度原因を絞り込むことができます。 以下のポイントを確認することで、問題が専有部にあるのか、それとも共用部全体にあるのかを切り分ける助けになります。

No → 特定の蛇口の詰まりを疑う

No → 給水システム全体の問題

No → 常時発生している設備不良

No → 専有部内の減圧弁故障などを疑う

音聴調査やデータロガー測定などプロの調査費用相場

一次診断で原因が特定できない場合や、漏水による圧力損失が疑われる場合は、専門業者による詳細な調査(二次診断)が必要です。 プロの調査では、特殊な機材を用いて目に見えない配管内部の状況や圧力変動を可視化します。

調査結果に基づく判断と費用負担の考え方

これらの調査費用は、決して安いものではありませんが、無駄な工事を防ぐための必要な投資と言えます。 重要なのは、調査結果に基づいて「誰が費用を負担するか」を明確にすることです。

調査費および修繕費は「管理組合(管理費・修繕積立金)」から支出。

原則として「区分所有者(個人)」の負担。ただし原因調査費は組合負担とするケースも。

調査費用の取り扱いについて、事前に理事会で合意形成を図っておくことが重要。

賃貸トラブルや合意形成に関わる法的責任と管理組合の対応

水圧の問題は、単なる設備の不具合にとどまらず、賃貸経営におけるリスクや管理組合の運営課題とも密接に関わっています。 特に賃貸物件では、水圧不足が入居者の生活に支障をきたすレベルであれば、法的な責任問題に発展する可能性があります。

賃貸借契約におけるオーナーの修繕義務と家賃減額請求

賃貸マンションにおいて、「シャワーが浴びられない」「給湯器が点火しない」といった著しい水圧不足が発生している場合、オーナー(貸主)はその責任を免れることはできません。 民法に基づき、賃貸人は必要な修繕を行う義務を負っています。

過去の判例やガイドラインを参照すると、お風呂が使えないなどの水回りの不具合に対しては、賃料の5%〜10%程度の減額が妥当とされるケースもあります。 住宅以上に迅速な対応が求められるのが賃貸経営の現実です。

大規模修繕における総会決議の要件と合意形成の鍵

管理組合として、受水槽方式から直結増圧方式へ給水システムを変更する場合、それは区分所有法における「共用部分の変更」に該当します。 この変更が決議されるためには、総会での承認が必要です。

一般的に、ライフラインの維持や改良といった工事であれば、「普通決議(過半数の賛成)」で実施可能ですが、多額の修繕積立金を取り崩すため、慎重な合意形成プロセスが欠かせません。

全居住者にとっての利益を多角的に提示する

特に、水圧に不満を感じていない低層階の居住者からは、「なぜ高層階のために自分たちの積立金を使うのか」という反発が生じることがあります。 合意形成の鍵となるのは、単に「水圧を上げる」というメリットだけでなく、全居住者にとっての利益を多角的に提示することです。

水圧以外のメリット(土台)を強調することで、

全居住者の納得感を高めます。

受水槽撤去により、いつでも新鮮な水が飲めるようになる点。

将来的な清掃費や点検費が削減できる具体的な金額。

受水槽跡地を駐車場や倉庫に転用するプランの提示。

まとめ:快適な水圧を取り戻すために今すべきこと

マンションの水圧不足は、流体力学的な物理現象、設備の経年劣化、そして管理組合の合意形成という、複数の要素が絡み合った複雑な問題です。 しかし、原因を一つずつ分解し、適切なステップを踏むことで、必ず解決の道筋は見えてきます。

専有部でできる対策を試す

原因を数値で特定する

管理組合で抜本的解決を目指す

まずは「自助」から:低コストな改善の実践者たち

いきなり大規模な工事を検討するのではなく、まずは専有部内でできる低コスト・低リスクな対策から着手しましょう。 実際に効果を感じた方々の声をご紹介します。

「シャワーヘッドを低水圧用に変えただけで、肌に当たる勢いが全然違いました!もっと早く交換すればよかったです。」

「蛇口のストレーナー(フィルター)を掃除したら、驚くほど砂が出てきて、水の出が劇的に良くなりました。基本メンテナンスは大事ですね。」

「直結増圧方式へ切り替えた結果、最上階でも水圧が安定し、受水槽清掃費も浮いたので管理組合としても大成功でした。」

個別対策の限界とリスクを知る

「自分だけなんとかしたい」という思いから、個別に加圧ポンプを設置することは推奨できません。 騒音被害や法的トラブルを招き、結果としてより大きな損失を生む可能性があります。 個別ポンプはあくまで最終手段であり、管理組合との協議が必要な事項であることを忘れないでください。

理解度チェック!水圧改善クイズ

ここまでの内容を振り返り、正しい知識を定着させましょう。タップして正解を確認してください。

Q1個別に加圧ポンプを勝手に設置しても良い?

騒音トラブルや水道法違反のリスクが高いため、管理組合の許可が必要です。

Q2シャワーヘッド交換で「水量」は増える?

穴を小さくして「勢い」を増す仕組みであり、流量自体は増えません(むしろ節水になります)。

Q3直結増圧給水方式の最大のメリットは?

受水槽を撤去することで、新鮮な水が供給され、定期清掃費も不要になります。

Q4築何年頃から配管の「錆コブ」を疑うべき?

古い鋼管を使用している場合、この時期から錆による閉塞が進みやすくなります。

ストレーナー清掃とシャワーヘッド交換を試す。

原因不明なら、管理組合を通じて専門業者に調査を依頼する。

高置水槽方式の場合、直結増圧化の検討を理事会に提案する。

感覚的な議論で終わらせないために、客観的なデータに基づいた議論こそが、管理組合の合意形成をスムーズにし、マンションの「終の住処」としての価値を守るための最短ルートとなります。