マンションの管理組合や賃貸オーナーの皆様にとって、共用部の照明維持は頭の痛い問題ではないでしょうか。

「LED化には多額の費用がかかるため、積立金を取り崩してまで急ぐ必要があるのか」

そのように考え、対応を先送りにしたくなる気持ちは十分に理解できます。 しかし、照明を取り巻く環境は、法規制と市場原理の両面から劇的に変化しつつあります。

「2027年問題」という期限が注目されがちですが、実際にはそれよりも早く、日常生活に支障をきたすリスクが迫っていることはあまり知られていません。

本記事では、単なる省エネの観点だけでなく、建物維持管理におけるリスクマネジメントの視点から現状を整理します。 「いつまでに、何を判断すべきか」という具体的な指針を得るための材料として、ぜひお役立てください。

蛍光灯が手に入らなくなる「2027年問題」と管理組合に迫るリスク

「2027年問題」という言葉を耳にしたことがある方は多いかもしれませんが、その実態を正確に把握できているケースは稀です。 これは単なる流行語ではなく、国際的な条約に基づく法的な規制スケジュールを指しています。

「まだ数年あるし、壊れてから考えれば…」

そう考えたくなる気持ちは分かります。 しかし、メーカー各社は条約の期限を見据え、すでに生産体制を大幅に縮小、あるいは撤退を開始しています。 その結果、市場では蛍光灯の価格高騰や在庫切れが常態化しつつあり、必要な時に管球が手に入らないリスクが高まっています。

水俣条約による製造禁止はいつから始まるのか

蛍光灯の製造や輸出入を規制する根拠となっているのは、「水銀に関する水俣条約」です。 「2027年末」と言われることが多いですが、ランプの種類ごとに期限が異なります。

国内での販売や継続使用自体が禁止されるわけではありません。

すべての蛍光灯が一斉になくなるわけではありません。

期限前でも「在庫枯渇」で交換不能になる恐れ

重要なのは、メーカーが製造を止めた時点で、市場にある流通在庫のみが頼りとなる点です。

在庫が枯渇すれば、たとえ器具が壊れていなくても、管球交換ができずに照明機能を維持できなくなる可能性があります。

エントランス等のコンパクト形蛍光灯は2026年に消える

多くの管理組合やオーナーが見落としがちな、極めて緊急性の高いリスクがあります。 それは、マンションのエントランスや内廊下のダウンライトとして多用されている「コンパクト形蛍光ランプ(FDL、FHT等)」の規制期限です。

このタイプのランプは、2027年よりも1年早い、2026年12月31日をもって製造・輸出入が禁止されることが決定しています。 これは非常に重要な分岐点であり、対応への猶予はすでに残りわずかとなっています。

(FDL, FHTなど)

エントランス・ダウンライト等

(3波長形など)

共用廊下・駐車場等

2026年末の製造禁止を前に、メーカー各社は早期の生産終了や受注停止を行う可能性が高いと考えられます。 もし代替品が見つからず、マンションの顔であるエントランスが薄暗いまま放置されれば、防犯上の懸念や資産価値への悪影響は避けられません。

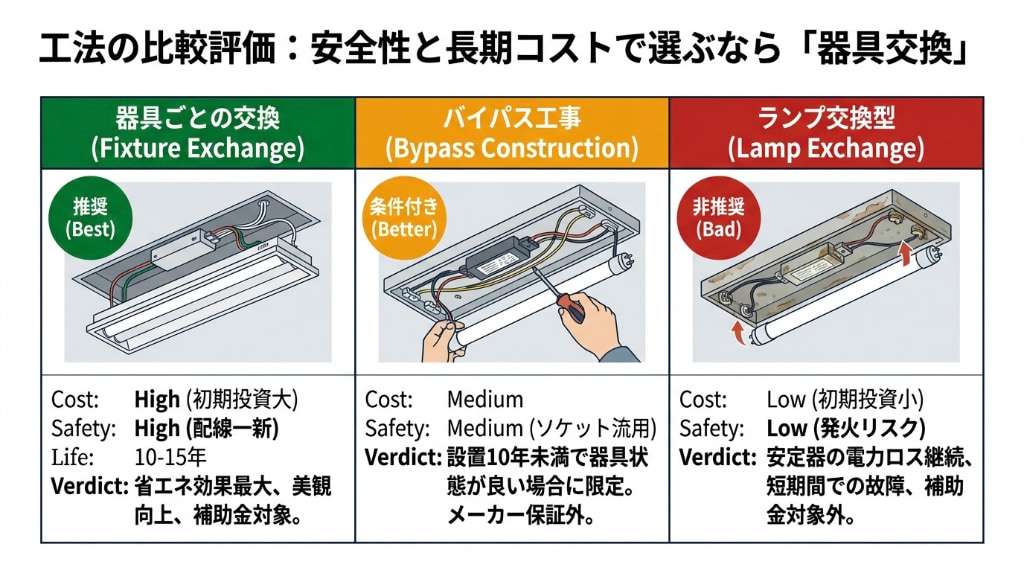

安易なランプ交換はなぜ危険なのか?推奨される工事手法の比較

LED化を検討する際、どうしても「費用をどれだけ抑えられるか」に目が向きがちです。 そのため、既存の器具をそのまま使い、LEDランプだけを装着する手法に関心が集まることがあります。

しかし、マンション共用部のような長時間点灯する場所において、その選択が長期的な安全性を担保できるかは慎重な判断が必要です。 目先の工事費削減が、将来的な火災リスクや二重投資を招く可能性があることを理解しておく必要があります。

主要な3つの工法とそれぞれの特徴・リスク

消費者庁や国民生活センターからも、不適切な組み合わせによる事故への注意喚起がなされています。 以下に、主要な3つの工法について、その特徴とリスクを整理しました。

照明器具全体(灯具・配線・ソケット等)を新品のLED専用器具に交換する手法。

- 省エネ効果が最大

- 安全性が高い

- 美観が向上する

- 初期費用が最も高い

- 廃棄処分費が発生する

既存の器具(ガワ)とソケットを流用し、内部配線を改造してLEDに直結する手法。

- 器具交換より安価

- 廃棄物が少ない

- ソケット劣化による接触不良

- メーカー保証外になる恐れ

工事を行わず、既存の蛍光灯器具にそのまま装着可能なLEDランプを使用する手法。

- 初期費用が極めて安い

- 工事不要

- 発火・発煙事故のリスク

- 省エネ効果が低い

- 安定器故障時に再投資が必要

発火事故のリスクがある「管のみ交換」と「器具ごと交換」の違い

最も手軽に見える「ランプ交換型」や、安価な「バイパス工事」には、見過ごせないリスクが潜んでいます。 特に「ランプ交換型」は、既存の「安定器」という部品を経由して電気を流す仕組みであることが大半です。

この安定器自体も経年劣化する部品であり、LEDランプが新品でも、安定器が古ければそこから発熱や発火に至るケースが報告されています。

蛍光灯の駆動方式(グロー・ラピッド・インバータ)に適合しないLEDランプを誤って装着すると、重大な事故につながる恐れがあります。

一方、「器具ごと交換」の場合は、劣化したソケットや配線も含めてすべて新品になります。 古い配線の被覆割れによる漏電リスクなども一掃できるため、建物の安全性という観点では最も確実な選択肢と言えます。

長期的な安全性とコストメリットなら器具交換一択である

初期費用だけで見れば、器具交換は最も高額な選択肢となります。 しかし、10年以上のスパンで運用コストとリスクを考えた場合、その評価は逆転する可能性があります。

「ランプ交換型」を選んだとしても、既存の安定器がいずれ寿命を迎えれば、照明は点灯しなくなります。 その時点で改めて器具交換工事を行うことになれば、最初に購入したLEDランプが無駄になるだけでなく、工事費も二重にかかることになります。

初期費用が高くても、電気代の削減と再投資リスク回避により、数年でトータルコストが逆転します。

さらに、器具交換によってアクリルカバーなども新しくなるため、マンション全体の美観が向上し、古びた印象を払拭できるメリットもあります。 長期的な資産価値維持の観点からは、器具交換が最も合理的であると判断されるケースが多いのが実情です。

電気代とメンテナンス費で見るLED化の費用対効果

「わざわざ工事費をかけてまで交換するメリットはあるの?」

「LED化は高い」というイメージが先行しがちですが、ランニングコストの削減効果を含めて評価することが重要です。 電気料金単価の上昇が続く昨今、共用部の電気代削減は管理組合の会計改善に直結する数少ない手段の一つです。

また、頻繁な管球交換に伴う人件費や手間、高所作業にかかるコストなども大幅に圧縮できる可能性があります。 これらを総合的に試算することで、漠然とした「出費」ではなく、将来への「投資」としての側面が見えてきます。

投資回収期間は概ね3〜5年で完了するという試算結果

一般的なマンション共用部において、LED化の投資回収期間はどの程度になるのでしょうか。 共用廊下のように点灯時間が長い場所(1日10時間〜24時間)では、削減効果が顕著に表れます。

※ここを基準とします

初期投資も3〜5年で回収可能です

現在の電気料金単価(約31円/kWh〜)を前提とすれば、器具交換工事を行ったとしても、概ね3年から5年程度で初期費用を回収できる計算になります。

蛍光灯の寿命(約1〜2年)に対し、LEDは約8〜10年。 数回分の管球購入費と交換の手間も削減できるため、経済的メリットはさらに大きくなります。

賃貸オーナーが知っておくべき修繕費と資本的支出の税務判断

賃貸マンションを経営するオーナー様にとっては、LED化費用をどのように税務処理するかはキャッシュフローに関わる重要な問題です。 工事の内容や金額によって、「修繕費」として一括経費計上できるか、あるいは「資本的支出」として資産計上し減価償却する必要があるかが分かれます。

【税務判断のポイントとなる視点】

- 通常の維持管理や原状回復の範囲内である場合。

- 一つの修理や改良の金額が20万円未満である場合。

- おおむね3年以内の周期で行われるものである場合。

- 建物の耐久性を増す、または価値を高める場合。

- 高機能な調光システムやセンサー制御を新たに導入する場合。

また、青色申告を行う中小企業者等の場合、「中小企業経営強化税制」を活用することで、即時償却や税額控除の対象となる可能性もあります。 これには事前に「経営力向上計画」の認定を受けるなどの要件があるため、着工前に税理士等の専門家へ相談することをお勧めします。

2025年度中の検討が鍵となる補助金活用のスケジュール

「まだ工事は先でもいいかな?」

LED化工事にはまとまった資金が必要となりますが、国や自治体の補助金を活用することで負担を軽減できる可能性があります。 現在は脱炭素社会の実現に向けた支援が手厚い時期ですが、この状況が永続する保証はありません。

特に2025年度から2026年度にかけては、蛍光灯廃止に向けた「駆け込み需要」が発生し、補助金の予算が早期に消化されることが予想されます。

「いつかやろう」ではなく、補助金が使える「今」を行動のタイミングとして捉える視点が重要です。

国や自治体の支援制度は駆け込み需要で早期終了する可能性がある

補助金制度は、国(環境省・経産省・国交省)、都道府県、市区町村など、様々なレイヤーで実施されています。 しかし、これらの助成金の多くは「予算上限に達し次第終了」という早い者勝ちの仕組みをとっています。

例年、年度途中で受付終了するケースが多発しています。

※駆け込み需要により、予想より早く終了するリスク大

特に2026年に入ると、部材不足と工事需要の逼迫が重なり、申請したくても工事業者の見積もりが間に合わないという事態も想定されます。

申請要件を満たすために必要な準備と専門業者のサポート

補助金を受給するためには、単にLEDに交換すれば良いというわけではありません。 多くの制度で、満たすべき厳格な要件や提出すべき書類が定められています。

「調光機能を有すること」「省エネ率が〇〇%以上であること」など、対象となる工事内容が細かく指定されています。

申請時に、LED化工事と補助金申請を承認した「管理組合の総会議事録」の提出を求められることが一般的です。

着工前の申請が必須!逆算スケジュールの重要性

ほとんどの補助金は「交付決定通知」が届く前の契約・着工を認めていません。事後申請はできないため、スケジュール管理が命綱です。

これらの煩雑な手続きを管理組合の理事だけで行うのは困難な場合が多いでしょう。 CO2削減量の計算書作成や図面の用意など、専門的な実務が必要となるため、補助金申請の代行実績が豊富なLED専門業者のサポートを得ることが成功への近道です。

ただ明るくするだけでは損?資産価値と防犯性を高める照明設計

「明るすぎて眩しいと苦情が来ないか心配」

LED化を「単なる設備の更新」と捉えるのは非常にもったいないことです。 照明はマンションの雰囲気を決定づける重要な要素であり、適切な設計を行うことで資産価値や防犯性を向上させるチャンスでもあります。

LEDは蛍光灯と異なり、光の色や明るさを自由に選べる特徴を持っています。 この特性を活かし、場所ごとに最適な「光の演出」を行うことで、居住者の満足度を高めることが可能です。

適切な照明計画は、マンションの「資産価値」と「防犯性」を同時に高めるコストパフォーマンスの高い投資です。

場所ごとに適した色温度の使い分け

照明の色味(色温度)は、空間の用途に合わせて戦略的に使い分けることが推奨されます。 全てを同じ色にするのではなく、エリアごとにメリハリをつけることが重要です。

エントランスやロビーに最適。

ホテルのような落ち着きと高級感を演出し、帰宅時の安らぎを与えます。

共用廊下やゴミ置場に最適。

自然な白さで手元が見やすく、不審者を寄せ付けない明るさを確保します。

高級感と安心感を両立するゾーニング事例

たとえば、エントランスホールには温かみのある「電球色」を採用することで、ホテルライクな高級感を演出できます。 夜間に帰宅する居住者をリラックスさせる効果も期待できます。

一方で、共用廊下やゴミ置き場、駐輪場などには、視認性の高い自然な白色である「昼白色」が適しています。 手元がよく見えるため作業がしやすく、明るい空間は不審者を寄せ付けない犯罪抑止力としても機能します。

「刺すような眩しさ」を防ぐグレア対策の重要性

ただし、LEDの光は直進性が強く、そのままでは「刺すような眩しさ(グレア)」を感じさせることがあります。 これが居住者からのクレームにつながらないよう、器具選定には配慮が必要です。

光が直線的で強いため、直接見ると眩しく感じます。

空間に陰影ができやすく、暗く感じる場所も生まれます。

カバー等で光を拡散させているため、眩しさが軽減されます。

空間全体に光が回り、柔らかく明るい印象になります。

LEDチップが直接見えないタイプを選び、光を柔らかく拡散させます。

光が広がる角度が広いものを選び、空間全体の明るさを確保します。

住民の合意形成をスムーズに進め、悪質な業者を避けるための手順

「安すぎる業者は怪しいけど、どこを選べばいいの?」

管理組合においてLED化を進める上での最大のハードルは、実は技術的な問題ではなく、住民間の合意形成かもしれません。 多額の修繕積立金を使用することになるため、費用対効果や必要性を丁寧に説明し、納得を得るプロセスが欠かせません。

この時期には管理組合の不安につけ込む悪質な業者も存在するため、業者選定には慎重さが求められます。

現状の数値化と将来予測の提示

「現状のまま放置した場合のコスト」と「LED化した場合のコスト」をグラフ化し、投資回収年数を明示することで、感情論ではなく経済合理性で議論できます。

複数の業者による相見積もりと悪質業者の見抜き方

管理会社からの提案だけでなく、独立系のLED専門業者からも見積もりを取り、価格や提案内容を比較検討します。 その際、以下のような特徴を持つ業者には注意が必要です。

-

過剰な不安煽り

「今すぐやらないと罰金がかかる」「蛍光灯が使えなくなる」と嘘をつく。 -

初期費用0円の罠

割高な長期リース契約(10年等)を勧める。トータル支払額が倍以上になることも。

住民アンケートで「見えない不満」を可視化する

住民へのアンケートで「廊下が暗い」「虫が集まる」といった不満を吸い上げ、LED化がそれらの解決策になることを示すのも、合意形成を後押しする有効な手段です。

電気代と管球交換費用を算出し、グラフ化して資料に盛り込む。

最低3社から見積もりを取り、価格と保証内容を比較表にする。

現在の照明に対する不満(暗さ、虫など)を集め、改善効果を訴求する。

まとめ:今こそ決断の時!LED化で守る未来の資産価値

「補助金も早い者勝ちなら、すぐに動き出さないと!」

2026年1月現在、マンション共用部のLED化はもはや「検討段階」ではなく、待ったなしの「実行段階」に入っています。 特にコンパクト形蛍光灯を使用しているマンションにとって、今年(2026年)は製品の製造・輸出入が終了する決定的な年となります。

2026年はコンパクト形蛍光灯の製造終了年です。補助金の駆け込み需要も激化するため、年度初めの申請に向けた「今」が行動の時です。

先送りが招く「3つの損失」と器具交換の「3つの果実」

先送りすればするほどデメリットが増大し、逆に適切なタイミングで動けば大きなメリットを享受できます。 両者の違いを整理しました。

- 製品供給の不安定化

必要な時に管球が手に入らない - 工事費の高騰

駆け込み需要で人件費アップ - 補助金機会の喪失

予算終了で全額自己負担に

- 長期的な安全性

発火リスクや漏電の不安を一掃 - 大幅なコスト削減

電気代半減とメンテフリー化 - 資産価値の向上

美観向上と防犯性アップ

2026年は待ったなしの「実行の年」

管理組合やオーナーの皆様におかれましては、まだ「選べる」今のうちに決断することを強くお勧めします。 すでに一部の製品では在庫調整が始まっており、年末に向けて工事業者のスケジュールも埋まっていくことが予想されます。

信頼できる専門家の助言を得ながら、透明性の高いプロセスで合意形成を進め、将来にわたって安心できる住環境を整える一歩を踏み出していただければと思います。

「合意形成が不安でしたが、コストシミュレーションを提示したら満場一致で可決。電気代が激減し、住民からも『明るくなった』と好評です。」

「エントランスの雰囲気を一新したくて導入。電球色に変えたら高級感が出て、空室対策にも効果があったと感じています。」

「今までは頻繁な管球交換が大変でしたが、LED化後は全く手間いらずに。高所の作業もなくなり、管理業務が本当に楽になりました。」

理解度チェック!LED化マスターへの最終確認

最後に、これまでの一連の解説の要点を振り返る確認テストを用意しました。 クリックして正解を確認し、知識を定着させましょう。

Q1 エントランス等のコンパクト形蛍光灯の製造禁止はいつ?

2027年よりも1年早く、いよいよ今年末(2026年末)に終了します。エントランスが暗くなるリスクがあるため、最も優先度が高い箇所です。

Q2 安全性と長期コストの観点で推奨される工法は?

ランプ交換型は発火リスクや安定器故障による二重投資の懸念があります。初期費用がかかっても器具交換が最も安全で合理的です。

Q3 補助金を申請する際の鉄則は?

事後申請は認められません。また、駆け込み需要により予算が早期終了する可能性が高いため、年度初めの早い動き出しが鍵となります。

まずは現在の照明器具の数と種類を正確に把握するため、専門業者に調査を依頼しましょう。

「電気代削減額」と「投資回収年数」の試算表を作成し、理事会で共有しましょう。