タワーマンションでの暮らしを検討する際、多くの人が魅力に感じる設備の一つが「各階ゴミ置き場」ではないでしょうか。 わざわざエレベーターに乗って1階まで降りる必要がない利便性は、高層階での生活において何物にも代えがたい価値があります。

手ぶらでゴミ出し

管理費増大

まるでホテルのような快適さを提供してくれるこのシステムですが、一方で「衛生面は本当に大丈夫なのか」という不安を抱く方も少なくありません。 特に、ゴキブリなどの害虫発生リスクや、夏場の悪臭問題、さらには将来的な管理コストの増大といった懸念は、購入前の段階ではなかなか見えにくい部分です。

停電でエレベーターが停止した際、高層階からのゴミの運び出しが困難になり、各階にゴミや汚物が溢れるリスクが指摘されています。

一見すると便利な設備であっても、その運用には高度な建築設計と、人の手による地道な管理体制が不可欠であり、そのバランスが崩れれば生活環境は一変しかねません。

- 垂直都市におけるゴミ処理の仕組み

- 衛生問題の実態と防虫対策

- 物件選びで確認すべき具体的チェックポイント

本記事では、タワーマンションにおけるゴミ処理の実態を網羅的に解説します。 後悔のない住まい選びのための判断材料としてお役立てください。

なぜ「各階ゴミ置き場」はタワマンの資産価値を左右する重要設備なのか

タワーマンションにおいて、各階ゴミ置き場の有無は、単なる利便性の違いを超えて、物件そのものの資産価値を決定づける重要な要素となっています。 数百世帯が暮らす超高層住宅において、全住民が朝の通勤時間帯にゴミを持ってエレベーターを利用する状況を想像してみてください。 エレベーターの待ち時間は増大し、ゴミ袋を持ったまま他の住民と密室に乗り合わせる心理的なストレスは計り知れません。

各階ゴミ置き場は、こうした「高層階特有の生活ストレス」を解消し、スムーズな動線を確保するための必須インフラとして機能しています。 だからこそ、このシステムが健全に機能しているかどうかが、居住者の満足度ひいてはマンションのブランド価値に直結するのです。 しかし、その快適なシステムの裏側では、私たちが想像する以上に複雑な運用が行われています。

24時間ゴミ出しを支える「人力回収」と「縦持ち」の過酷な実態

多くのタワーマンションで採用されている「各階ゴミ置き場」のシステムは、実は驚くほどアナログな「人力」によって支えられています。 専門用語で「縦持ち」と呼ばれるこの回収プロセスは、タワーマンション管理における最大の負担要因の一つとなっています。

清掃員が台車で最上階から順に回収

居住者と分離された動線で地下へ

数トンのゴミを手作業で積み込み

この作業には、主に非常用エレベーター(兼サービス用エレベーター)が使用されます。 各階から集められたゴミは数トンにも及び、それを手作業で積み込み、搬送し、荷下ろしするという重労働が毎日繰り返されています。 私たちが享受している快適さは、テクノロジーだけでなく、現場スタッフの肉体労働によって維持されているのです。

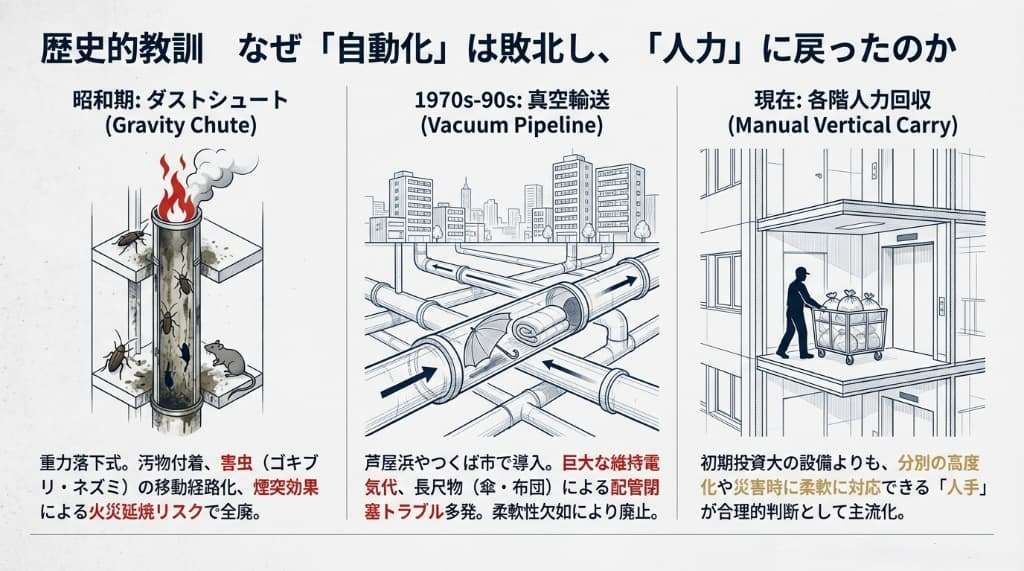

かつての主流「ダストシュート」が姿を消した衛生・火災リスク

火災の延焼

害虫・悪臭

昭和期の団地や初期のマンションでは、各階から重力でゴミを落下させる「ダストシュート」が広く採用されていました。 しかし、この設備は現代のタワーマンションではほぼ全廃されています。その最大の理由は、深刻な衛生問題と火災リスクにあります。

パイプ内壁に汚物が付着して悪臭の発生源となったり、ゴキブリやネズミの移動経路となったりする問題が多発しました。 また、タバコの不始末などによる火災がパイプを通じて上層階へ延焼する「煙突効果」のリスクも懸念されました。 さらに、現代の厳格な分別ルールに対応できないという点も、姿を消した決定的な要因です。

夢の技術「真空輸送システム」が衰退したコストとメンテナンス問題

※規格外ゴミによる詰まり事故も多発

その後、空気圧でゴミを吸引する「真空輸送システム」が未来の設備として一部で導入されましたが、こちらも減少の一途をたどっています。 巨大なブロワーや集塵設備の電気代、配管のメンテナンス費用が莫大で、管理組合の財政を圧迫したためです。 傘や布団などの規格外ゴミによる配管詰まりでシステム全体が停止する事故も頻発しました。

こうした歴史を経て、現代では初期投資が巨大で柔軟性に欠ける自動化システムよりも、あえて「各階置き場+人力回収」という方式が、最も合理的で災害時にも強いスタンダードとして定着したのです。

「毎朝の『縦持ち』は正直重労働ですが、分別されていないゴミをその場でチェックして警告できるのは人力ならではのメリットです。」

「昔は便利でしたが、夏場の強烈な臭いと、ボヤ騒ぎのニュースを見て怖くなり、理事会で閉鎖を決めました。」

「修理代が年間数千万円…。便利さよりも維持費の重さに耐えきれず、結局トラック回収に戻しました。高い勉強代でした。」

「高層階なら虫はいない」は誤解?ゴキブリと悪臭の侵入経路

タワーマンションの高層階を検討する際、「高い場所には虫が来ないだろう」という期待を持つ方は多いはずです。 確かに、地上から数十階の高さまで、ゴキブリなどの害虫が自力で飛来してくることは生物学的に稀です。

しかし、現実には高層階であっても害虫の発生事例は多数報告されており、「タワマンなら虫が出ない」というのは一種の神話に過ぎない側面があります。 特に、各階ゴミ置き場という環境は、適切に管理されていなければ、害虫にとっての「聖域(サンクチュアリ)」となり得るリスクを孕んでいます。 彼らは空を飛んでくるのではなく、建物の内部構造や私たちの生活物流を利用して、虎視眈々と上層階へと侵入してくるのです。

配管と配送段ボールを経由して高層階へ到達するメカニズム

ゴキブリなどの害虫がタワーマンションの高層階へ侵入する主なルートは、大きく分けて二つ存在します。 一つは建物の「配管」を通じた垂直移動、もう一つは現代ならではの「物流」による持ち込みです。

こうして高層階にたどり着いた害虫にとって、各階ゴミ置き場はまさに理想的なオアシスとなります。 生ゴミによる豊富な食料があり、洗い場や結露による水分も確保でき、回収待ちの段ボールやコンテナの裏側には隠れ家も無数に存在します。 さらに、タワーマンションは断熱性が高く空調も効いているため、冬場であっても暖かく、害虫が越冬できる環境が整ってしまっています。

前室や脱臭装置があっても防げない悪臭・汚染の原因とは

24時間換気

マナー違反

各階ゴミ置き場におけるもう一つの深刻な懸念が「悪臭」です。

どんなに高性能な設備があっても、それを上回る負荷や「運用の隙」があれば衛生環境は崩壊してしまいます。

設備だけでは防げない!不衛生化を招く3つのリスク要因

どんなに最新の脱臭装置があっても、運用が追いつかなければ意味がありません。 特に以下の3つのパターンは、タワーマンションのゴミ置き場を「不衛生エリア」に変えてしまう典型的な要因です。

このように、設備のスペックがいかに高くても、適切な回収頻度と住民の協力が伴わなければ、悪臭や汚れを完全に防ぐことは困難です。 特に内廊下型のタワーマンションでは、一度廊下に臭いが充満すると逃げ場がないため、この問題は居住者の生活の質に直結します。

可能であれば、ゴミが溜まりやすいタイミングでゴミ置き場の状態を確認する。

床にシミ(汚汁跡)がないか、前室に入った瞬間に臭気を感じないかチェック。

入居前に、キッチン・洗面台下の配管周りに隙間がないか確認し、あればパテで埋める。

宅配の段ボールは部屋に入れず、玄関先で開梱してすぐに廃棄する習慣をつける。

管理費高騰の主犯格?利便性の裏に潜む莫大な維持・管理コスト

タワーマンションの管理費は、一般的なマンションと比較して高額になる傾向があります。 統計的にも、一般的なマンションの管理費平均に比べ、タワーマンションでは平米あたり1.5倍から2倍近いコストがかかっているというデータもあります。

このコスト差を生み出す要因は多岐にわたりますが、中でも「各階ゴミ置き場」の維持管理にかかる費用は、管理組合の財政を圧迫する大きな要素となっています。 一見すると、ゴミを回収するだけの単純な作業に見えるかもしれませんが、そこには構造的なコスト増大の要因が潜んでいます。

※各階ゴミ回収の人件費・設備費が大きく影響

人手不足と最低賃金上昇が招く「サービス縮小」のリスク

各階ゴミ回収システムが抱える最大のリスクは、それが「人手(マンパワー)」に極端に依存したサービスであるという点です。 清掃スタッフが毎日全フロアを巡回し、重いゴミを運搬するという業務は、重労働であるにもかかわらず、これまでは比較的低い人件費で賄われてきました。

しかし近年、高齢者の就業意識の変化や人材流出により、ビルメンテナンス業界全体で深刻な人手不足が発生しています。 さらに、最低賃金の継続的な引き上げという「コストプッシュインフレ」が、管理コストを直撃しています。

管理組合が値上げに応じられない場合、「ゴミ回収頻度の削減」や「各階回収の廃止」といったサービス縮小(スペックダウン)を余儀なくされるリスクがあります。

意外と重い脱臭装置やディスポーザー浄化槽のメンテナンス費

人的コストだけでなく、ゴミ置き場に付帯する設備のハードウェア的な維持コストも無視できません。 快適な環境を維持するための装置は、導入時だけでなく、ランニングコストとしても管理費会計から継続的に支出され続けます。

無視できない「見えない設備」のランニングコスト

普段あまり意識することはありませんが、以下のような設備が24時間稼働・消耗することで、清潔な環境が維持されています。

これらの費用はすべて、居住者が毎月支払う管理費によって賄われています。 設備が高度であればあるほど、その維持にはコストがかかるという現実を理解し、長期修繕計画や管理費の収支バランスが適切であるかを確認する視点が必要です。

周辺相場と比較して高すぎないか、あるいは安すぎて将来の値上げリスクがないか。

ゴミ処理設備の更新費用が適切に見込まれているか確認する。

ゴミ回収の頻度や人員配置が適正か、重要事項説明書でチェックする。

ある場合は処理槽の維持管理費が管理費に含まれているか確認する。

災害・停電時に露呈する「ゴミと汚物」の致命的な脆弱性

タワーマンションでの生活において、平時には意識することのない、しかし発生すれば致命的となるリスクが「災害時の脆弱性」です。 特に、地震や水害によってライフライン(電気・水道)が途絶した場合、タワーマンションは「垂直の崖」とも呼べる過酷な環境へと変貌します。

エレベーターが停止し、水が使えなくなったとき、高層階の住民を待ち受けるのは移動の困難さだけではありません。 毎日排出される大量の生活ゴミ、そして生理現象として避けられない排泄物の処理問題が、深刻な衛生危機を引き起こす可能性があるのです。

エレベーター停止でゴミ回収機能は完全に麻痺する

災害による停電が発生すると、安全装置によりエレベーターは直ちに停止します。 非常用発電機があっても、その電力は防災設備や非常用エレベーターの最低限の稼働に優先され、燃料も数日分しか持ちません。 このような状況下では、ゴミ回収のためにエレベーターを使用することは事実上不可能となります。

高層階からの人力搬出は物理的に不可能。各階ゴミ置き場はまたたく間に満杯になります。

回収されないゴミは各階の置き場から溢れ出して廊下へと侵食していきます。 停電により空調や脱臭装置も停止しているため、特に夏場であれば腐敗と悪臭が急速に進行し、衛生環境は一気に崩壊します。

トイレ使用禁止時に直面する「排泄物ゴミ」の保管場所問題

ゴミ問題以上に深刻なのが、トイレに関する問題です。 多くのタワーマンションでは、排水を電気ポンプで汲み上げているため、停電時にはトイレの使用(水を流すこと)が全館で禁止されるケースが少なくありません。

水洗トイレが使えない場合、各家庭では「簡易トイレ」で排泄物を処理することになりますが、ここで問題となるのが「汚物を含んだ大量のゴミ」の行き場です。

「汚物ゴミ」はどこへ?想定される2つの悪夢

数千人が居住するタワーマンションにおいて、毎日排出される汚物ゴミをどう保管するか。 マニュアルが整備されていない場合、以下のどちらかの状況に陥ります。

タワーマンションを選ぶ際は、利便性だけでなく、こうした極限状態におけるBCP(事業継続計画)がどのように想定されているかを確認することも、自身の身を守るためには重要です。

最低でも「家族人数 × 1週間分(約35回分/人)」を備蓄しておく。

汚物ゴミの臭いを漏らさない、高機能な防臭袋(BOSなど)を用意する。

「災害時のゴミ出しルール」が策定されているか、防災計画を確認する。

電気室が地下にあり、浸水リスクがないかを確認する(電源喪失リスク)。

後悔しないための物件選び 内覧時に確認すべき設備の必須条件

ここまで、各階ゴミ置き場にまつわる様々なリスクや課題を見てきました。 しかし、これらのリスクを理解した上で、やはりその利便性を享受したいと考えるのは自然なことです。

重要なのは、「リスクが低い物件」や「管理体制がしっかりしている物件」を見極めることです。 これからタワーマンションの内覧に行く際や、重要事項説明を受ける際に、どのようなポイントを確認すればよいのでしょうか。 入居後のトラブルを未然に防ぐために、必ずチェックしておきたい設備の条件と管理状況をリストアップしました。

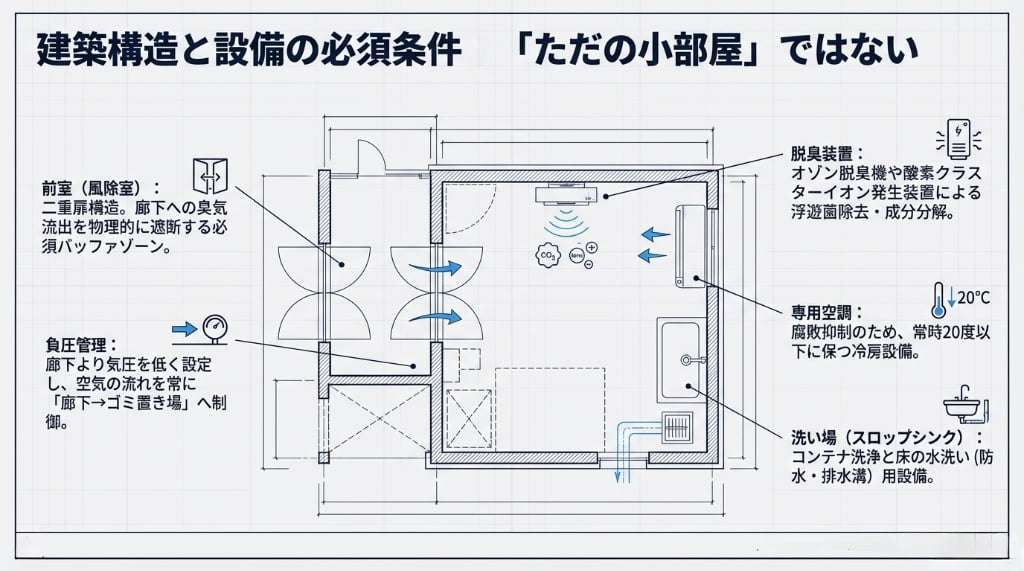

臭い漏れを防ぐ「前室(風除室)」と「負圧管理」の有無

衛生的な環境が保たれているかを判断する上で、最も重要なハードウェアの条件が「前室」と「負圧管理」です。 内覧時には、実際にゴミ置き場の扉を開けてみて、空気がどう流れるかを確認してください。

(風除室)

扉を開けた瞬間、風が「廊下 → ゴミ置き場」へ吸い込まれれば合格。

逆に中から風が出てくる場合は、臭い漏れのリスクがあります。

夏場の地獄を防ぐ「脱臭・空調設備」の稼働状況

換気扇しか回っていないような簡易的な設備では、夏場の生ゴミ腐敗臭を防ぐことは困難です。 オゾン脱臭機などが稼働しているか、また冷房が入っているかを必ず確認しましょう。

粗大ゴミの運搬ルートと管理規約上の「清掃頻度」を確認する

設備のスペックだけでなく、運用ルールやソフト面の確認も欠かせません。 特に見落としがちなのが「粗大ゴミ」の扱いです。日常のゴミは各階で捨てられても、粗大ゴミは1階まで自力運搬となる物件がほとんどです。

週末も回収があるのがベスト。

回収のない日にゴミが溢れるリスク大。

床の水洗いが可能で清潔。

床掃除が乾拭きのみの可能性あり。

これらの条件を満たしている物件であれば、各階ゴミ置き場のメリットを最大限に享受しつつ、リスクを最小限に抑えた生活が期待できるでしょう。

前室があるか、風が吸い込まれるか(負圧)を体感する。

ゴミ置き場内だけでなく、廊下まで臭いが漏れていないか。

清掃頻度、粗大ゴミのルール、ディスポーザー処理槽の維持費などを確認。

粗大ゴミを持って非常用エレベーターまでスムーズに行けるか。

タワーマンションのセキュリティとモラル維持に関わる管理体制

最後に、タワーマンションという共同体における「人の問題」について触れておきます。 どれほど素晴らしい設備があっても、それを使う住民のモラルや、不正を許さない管理体制が伴っていなければ、環境はすぐに悪化してしまいます。

タワーマンション特有の「匿名性の高さ」は、プライバシー保護の観点からはメリットですが、ゴミ出しにおいては「誰が出したかわからない」という安心感から、ルール違反を助長する側面も持っています。 資産価値を守るためには、こうしたモラルハザードを防ぐための仕組みが機能しているかどうかも重要な視点です。

匿名性が招く「ゴミ出しモラル」の低下リスク

監視カメラと電気錠システムによる物理的対策

各階ゴミ置き場は、基本的にはオートロック内の住民専用スペースですが、トラブルのリスクはゼロではありません。 性善説に頼るだけでなく、しっかりとした管理が行われている物件では、以下のような物理的なセキュリティ対策が講じられています。

不法投棄への抑止力。 特定体制

部外者・子供を制限。 侵入防止

シールの厳格運用。 毅然対応

掲示板でわかる管理の質と住民意識

住民一人ひとりのマナー意識はもちろん重要ですが、それに依存するだけでなく、システムとしてルール違反を防ぐ体制が整っているか。 粗大ゴミが放置された際、管理会社が単に撤去するだけでなく、注意喚起や犯人特定に向けたアクションを起こしているかどうかは、マンションの掲示板を見れば一目瞭然です。 「警告文」が適切に掲示されている物件は、管理組合が機能している証拠と言えるでしょう。

各階ゴミ置き場内に監視カメラが設置されているか。

ゴミ置き場の扉に鍵(電気錠)がかかっているか。

「ゴミ出しルール違反への警告」が貼られていないか(管理の質を見る)。

外部の人間が容易にゴミを捨てられない構造になっているか。

まとめ:利便性とリスクのバランスを見極めるために

タワーマンションの「各階ゴミ置き場」は、現代の都市生活における極めて便利なシステムですが、決して「魔法の箱」ではありません。 その快適さは、「高度な設備投資」「膨大な人件費」「居住者の高いモラル」という3つの柱によって、辛うじて支えられているバランスの上に成り立っています。

24時間いつでもゴミを捨てられるというメリットは、管理が不全に陥れば、24時間いつでも悪臭や害虫のリスクに晒されるというデメリットと表裏一体です。 特に、人件費の高騰による将来的なコスト増大や、災害時における垂直搬送の脆弱性は、タワーマンションという住形態そのものが抱える構造的な課題と言えるでしょう。

「設備・人・モラル」の3本柱が支える快適生活

快適な生活を維持するためには、どれか一つが欠けてもシステムは崩壊します。実際の居住者や管理側のリアルな声を見てみましょう。

「粗大ゴミを放置する人が出てから、ゴミ置き場の雰囲気が一気に悪化しました。お互いのマナーがあってこその便利さだと実感しています。」

「脱臭装置があっても、回収が1日遅れると臭いが漏れます。設備だけに頼らず、毎日の人力回収がいかに重要かを知ってほしいです。」

「管理費値上げの議論は紛糾しましたが、清掃の質を落とすと資産価値が下がると説明し、なんとか合意できました。維持にはお金がかかります。」

将来的なコスト増と災害時の脆弱性を直視する

これからタワーマンションを選ぶ方にとって大切なのは、単に「各階にゴミ置き場があるか」というスペックの有無を確認するだけでは不十分だということです。 「前室や負圧管理などの設備投資がなされているか」「清掃頻度やコスト負担は適切か」「災害時のBCPは想定されているか」という、運営の質を見極める視点を持つことが不可欠です。

Q1臭い漏れを防ぐために最も重要な設備構造は?

二重扉構造と、空気がゴミ置き場の中へ吸い込まれる気圧設定が不可欠です。

Q2災害停電時、ゴミ処理における最大のリスクは?

人力回収が不能になり、各階にゴミが溢れること。トイレ禁止時の汚物保管も深刻な問題です。

Q3管理費が高騰する主な要因は?

各階回収は「人力」に依存しているため、最低賃金の上昇や人材不足の影響をダイレクトに受けます。

Q4内見時にチェックすべき「風」の動きは?

扉を開けた時、風が中へ吸い込まれれば「負圧」が機能しており、臭い漏れのリスクが低いです。

賢明な選択と行動が資産価値を守る

そして居住者となる際には、このシステムを維持するためには相応のコストがかかることを理解し、コミュニティの一員として分別やマナーを遵守する姿勢が求められます。 利便性の裏にあるリスクを正しく理解し、賢明な選択と行動をとることこそが、ご自身の資産価値と快適な住環境を守るための唯一の道なのです。

前室、負圧管理、脱臭装置が揃っているか。

管理費の高さは「快適さの対価」として納得できるか。

簡易トイレや防臭袋を備蓄し、もしもの時の汚物保管場所を決めておく。

自分たちの資産価値を守るため、分別とルールを徹底する。