新築マンションの購入は、人生における最大級の投資であり、多くの期待と夢が詰まったイベントです。 しかし、モデルルームの美しいイメージのまま内覧会に臨み、引き渡し後に予期せぬ施工不良や傷を見つけて後悔するケースは後を絶ちません。

「新築だから完璧なはずだ」という信頼は大切ですが、実際の建設現場は多くの職人の手作業によって成り立っており、ヒューマンエラーを完全にゼロにすることは構造上困難なのが現実です。

ここで食い止めなければ、不具合はそのまま生活へ...

内覧会は、単なる新居のお披露目会ではなく、法的な意味合いを持つ「最終検査」の場であることを理解しておく必要があります。 ここで適切な確認を行わなければ、入居後の生活に支障をきたすだけでなく、資産価値に関わる不具合を見逃してしまうリスクさえあります。

本記事では、建築のプロやホームインスペクターが実践している具体的な検査手法や判定基準、そして業者との適切な交渉術について詳しく解説します。

お祝いムードではなく、検査員としての視点を持つこと。

気になる点は小さなことでも指摘し、記録に残すこと。

事実に基づいた冷静な指摘が、スムーズな修繕への鍵。

感情的なトラブルを避け、納得して新生活をスタートさせるために必要な準備と心構えを、これから順を追って整理していきましょう。

内覧会の成否は準備で決まる:最適な日時設定と科学的な携行品選び

内覧会において十分な成果を上げるためには、当日の行動だけでなく、それ以前のスケジューリングや準備が極めて重要になります。 一般的に、施工会社側からは効率的な運営のために、1時間から2時間程度の日程枠を指定されることが多い傾向にあります。

しかし、数千万円から億単位の資産の品質を確認する時間として、これは決して十分とは言えません。専門的な見地からは、最低でも2時間、可能であれば3時間以上の時間を確保して、細部まで確認を行うことが推奨されます。

「時間」と「光」を味方につけるスケジューリング

特に日程調整において意識したいのが、「自然光」を十分に活用できる時間帯を選ぶという点です。夕方の薄暗い時間帯や、照明器具がまだ設置されていない状況下では、壁紙の細かな凹凸や床の微細な傷、塗装のムラなどを正確に視認することは困難です。

※平日は業者が稼働しており即時対応も期待できます

感覚に頼らないための「科学的ツール」7選

内覧会当日は感覚的なチェックに頼るのではなく、客観的なデータを取得するためのツールを持参することが成功への近道です。以下に、内覧会で役立つ推奨携行品とその用途を整理しました。

カーテンボックス、冷蔵庫置場、洗濯機パンなどの採寸。家具配置の判断に必須。

床や壁の傾斜測定。スマホアプリより専用器具の方が信頼性が高い。

暗所の確認だけでなく、壁に平行に光を当ててクロスの浮きや傷を発見するために使用。

指摘箇所を直接書き込むための記録用。原本は汚さず、コピーを使用するのが鉄則。

不具合箇所に貼り付け、施工担当者に位置を明示する。

スリッパ・厚手靴下:床の浮き沈みを確認。

ティッシュ:換気扇の吸い込み力(負圧)を確認。

記録と証拠保全のテクニック

これらの道具を準備することで、単なる「見学」から、具体的根拠に基づいた「検査」へと質を高めることができます。 特にスマートフォンのカメラは、全ての指摘箇所を撮影し、証拠保全を行うために不可欠です。

素人とプロの視点はここが違う:施工不備を見抜く裏ワザと判定基準

多くの購入者が内覧会で感じる「何を見れば良いのかわからない」という不安は、プロの視点を知ることで解消できる場合があります。 漫然と部屋全体を眺めるのではなく、特定のポイントに絞って意図的な確認作業を行うことが重要です。

見落としを防ぐ「光の当て方」と「異室同仕様」の比較法

壁紙(クロス)や建具の表面仕上げを確認する際、正面から漫然と眺めているだけでは、微細な不具合を見落としてしまう可能性があります。 そこで役立つのが、プロが実践する2つの確認テクニックです。

壁面に平行に光を当てることで、わずかな凹凸や傷を「影」として浮き彫りにする手法。真正面からでは見えない不具合を発見できます。

「モデルルームにはあったのに」という比較視点を持つこと。単純な施工忘れや部品の欠品を見抜くのに最も有効な手段です。

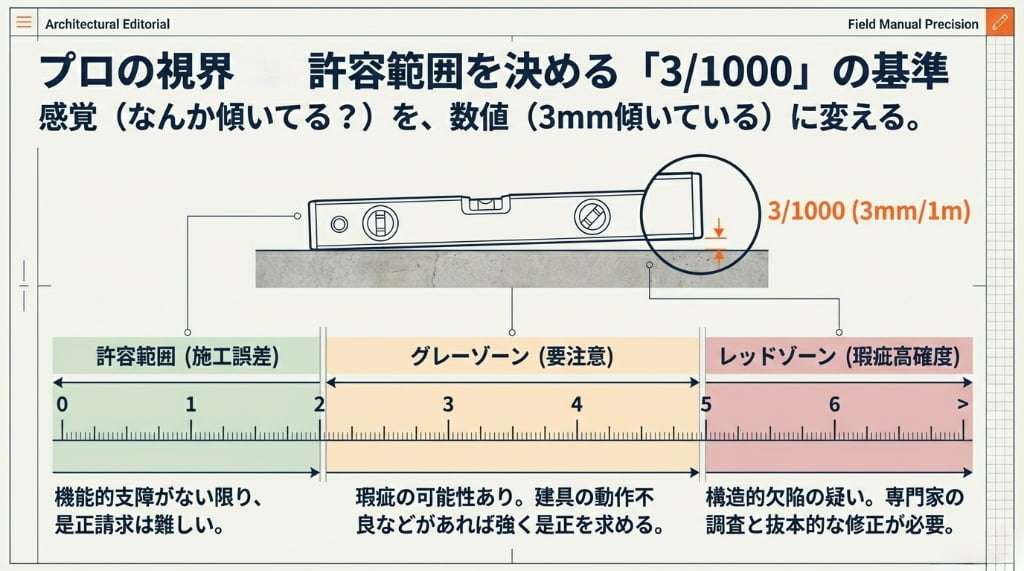

許容範囲か瑕疵かを見極める「3/1000」の数値基準

内覧会において最も判断に迷うのが、「床や壁が傾いている気がする」という感覚的な違和感です。 これを客観的に判断するために知っておくべきなのが、品確法(住宅品質確保法)などで参照される数値基準です。

水平器で測定し、この数値を超えるかどうかが

「交渉」と「妥協」の分かれ道になります。

【判定基準】数値で見る不具合レベルと対応目安

判定:瑕疵が存する可能性が低い。

対応:原則として施工誤差。機能的支障がない限り是正は難しい。

判定:瑕疵が一定程度存する可能性がある。

対応:グレーゾーン。建具の動作不良など実害がある場合は強く是正を求める。

判定:瑕疵が存する可能性が高い。

対応:明らかな不具合。専門家の詳細調査と抜本的な是正が必要なレベル。

この数値を知識として持っておくことが、施工会社との論理的な対話の武器となります。

壁に沿って光を当て、影で凹凸を見つける。

「気がする」ではなく「〇ミリ傾いている」と伝える。

モデルルームや共用部と見比べ、仕様の違いを指摘する。

表面的な傷より機能を重視する:エリア別・重点チェックポイント

内覧会ではつい目に見える「傷」や「汚れ」に意識が集中しがちですが、より重要なのは生活を支える「機能」や「構造」に関わる部分です。 傷は補修で直りやすい一方、機能的な欠陥は入居後の生活品質や資産価値に直結するため、優先順位をつけてチェックする必要があります。

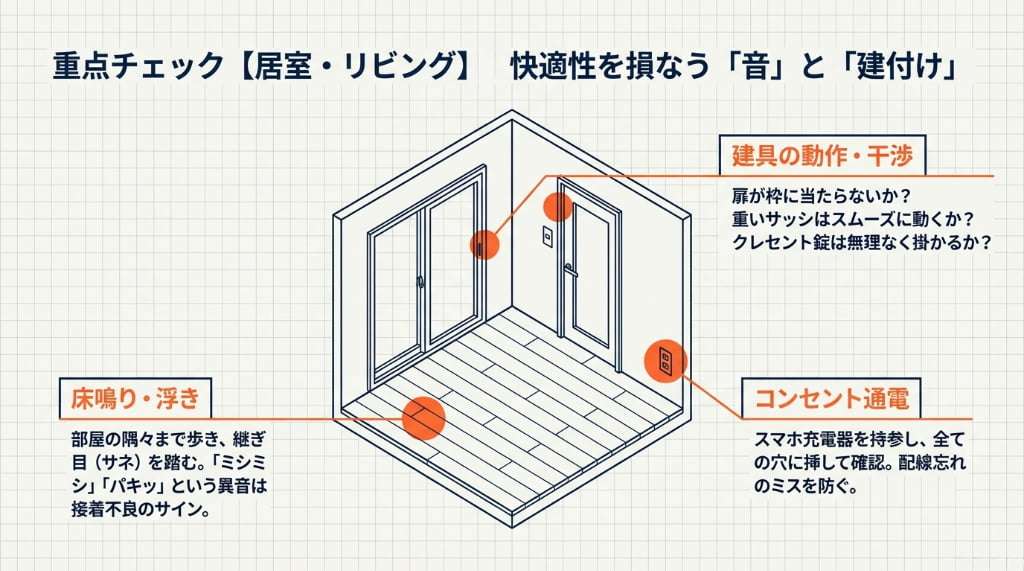

居室・リビングは「床の傾き」と「建具の動作」を見る

リビングや居室は長時間過ごす場所であるため、居住快適性に直結する床と建具の精度が重要になります。以下のポイントを重点的に確認しましょう。

部屋の隅々まで歩行し、フローリングの継ぎ目を踏んで「ミシミシ」「パキッ」という異音がないか確認。施工不良の可能性があります。

ドアや窓が枠と干渉していないか、ガタつきがないか。特に重量のある窓サッシのスムーズさと施錠確認は必須です。

意外と見落としがち。充電器を持参し、全ての差し込み口で通電を確認することで、配線の結線忘れを防ぎます。

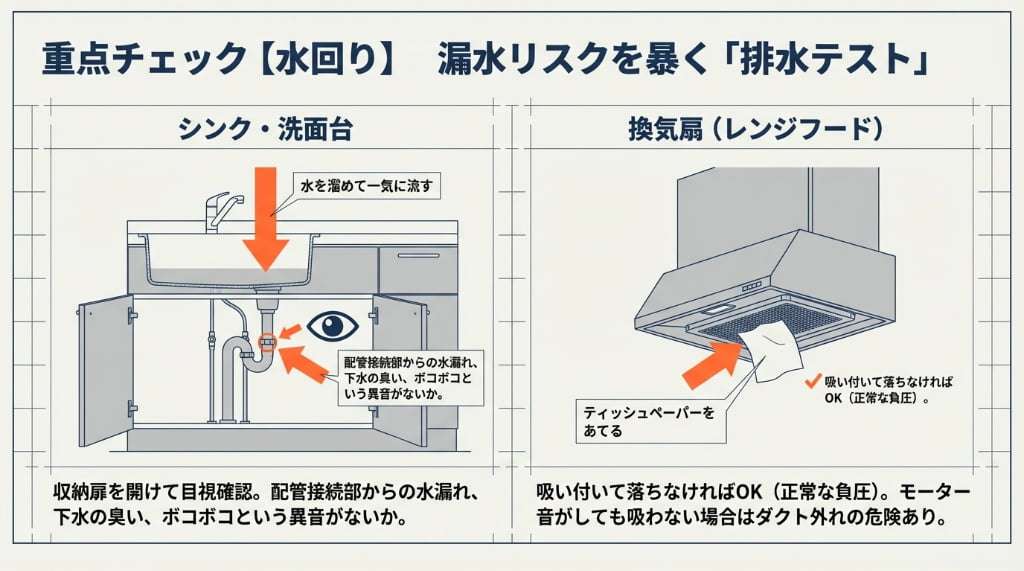

水回り・隠蔽部は「排水テスト」と「点検口内部」を見る

キッチン、浴室、洗面所、トイレといった水回りは、漏水事故に直結するリスクエリアです。外観だけでなく実際の「動作」確認が不可欠です。

キッチンや洗面所では、シンクに水を溜めて一気に排水するテストを行いましょう。シンク下の収納扉を開け、排水トラップからの水漏れや異臭がないかを確認します。「ボコボコ」という異音は通気管不良のサインかもしれません。

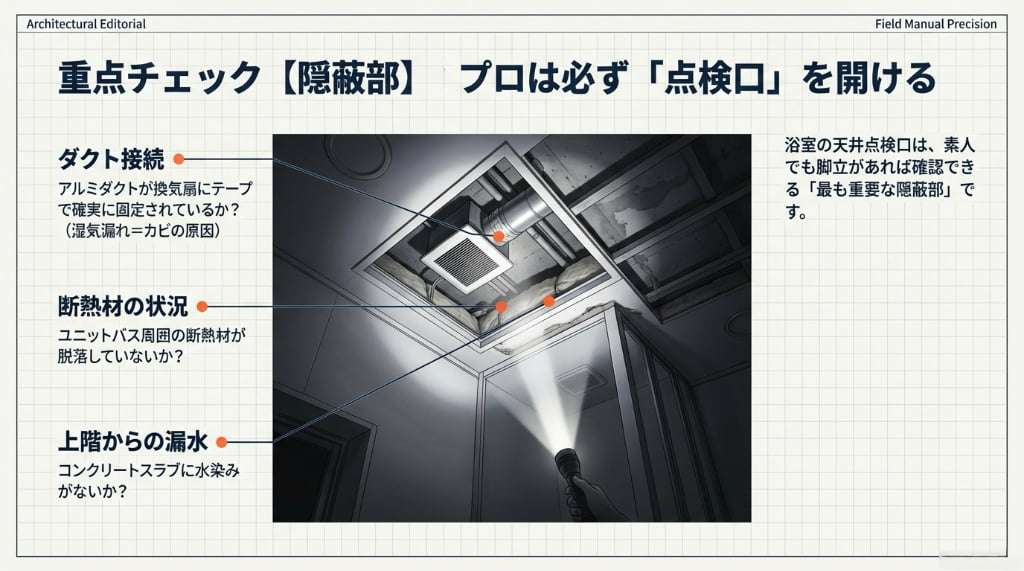

また、浴室の「天井点検口」はプロが最も重視するポイントです。脚立を用いて中を確認することで、以下の重大な不具合を発見できる可能性があります。

アルミダクトが確実に接続されているか。外れていると湿気が漏れカビの原因に。

ユニットバス周囲の断熱材が脱落していないか確認。

上階からの水漏れ跡(コンクリートのシミ)がないかを目視。

感情的なトラブルを回避する:是正工事を確実に引き出す交渉テクニック

不具合が見つかった際、感情的になってしまうと現場担当者の態度が硬化し、十分な対応が得られなくなるリスクがあります。スムーズな修繕を実現するためには、主観的な「感想」ではなく客観的な「事実」を記録することが鉄則です。

→ 解釈が分かれ、言い逃れされやすい

→ 数値と現象が明確で、対応せざるを得ない

また、現場担当者には「良いマンションを作ってくれてありがとう」という敬意を示しつつ、「ここだけが惜しいので完璧にしてほしい」というスタンスで接する「アサーティブな交渉」が有効です。 ただし、「仕様です」という不当な言い訳には、仕様書の提示や数値的根拠を求めて毅然と対応しましょう。

第三者の目は本当に必要か?ホームインスペクション同行のメリットと費用感

近年、内覧会に一級建築士などの資格を持つ専門家(ホームインスペクター)を同行させるケースが増加しています。 これには費用がかかりますが、それに見合うメリットがあるかどうかが、多くの購入者にとっての検討事項となります。

全国的な相場観とオプション費用

市場概況として、全国的な相場を見ると、専門家への依頼には一定のコストが発生します。 基本料金に加え、調査範囲を広げる場合はオプション費用がかかる傾向にあります。

※床下・屋根裏進入などの詳細調査は別途オプション費用が必要になるケースが一般的です。

プロ同行がもたらす「3つの大きなメリット」

決して安くはない費用を払ってまで専門家を呼ぶ理由はどこにあるのでしょうか。 最大のメリットは、素人では気づけない不具合を発見できる「技術力」と、施工会社に対する「影響力」にあります。

レーザーレベルやサーモグラフィ等の専門機材を使用し、肉眼では見えない断熱不良や漏水リスクを検知します。

プロが横にいることで、施工会社側も安易な言い逃れができなくなり、説明や対応が丁寧になる効果が期待できます。

「大きな欠陥はない」という専門家の診断を得ることで、入居後の漠然とした不安を払拭できます。

失敗しない業者選びのポイント

ただし、依頼する際は業者選びに注意が必要です。単にチェックリストを埋めるだけの業者もいれば、施工会社に対して適切な是正方法まで具体的に提案できるスキルの高い業者もいます。

一級建築士などの資格有無に加え、マンション内覧会の具体的な同行実績数をチェック。

「親身になってくれた」「指摘が鋭かった」など、具体的なエピソードを含む口コミを参考にする。

どのような形式で結果を報告してくれるのか、事前にサンプルを確認しておくと安心です。

入居後の不具合はどうなる?アフターサービスの適用期限と保証範囲

内覧会ですべての不具合を発見できれば理想的ですが、実際には入居後に初めて気づく問題が出てくることも珍しくありません。 そのような場合に備えて、アフターサービスの適用範囲と期限(時効)について正しく理解しておくことが重要です。

引き渡しまでに指摘すべき「傷・汚れ」の境界線

内覧会で見つけられなかった不具合でも、入居後のアフターサービス期間内であれば無償補修が可能となるケースは多いですが、全ての不具合が対象ではありません。 特に「傷や汚れ」に関しては、引き渡し(鍵の受領)を境に対応が180度変わります。

「元々ついていた傷」として扱われ、売主負担で直してもらえる。

「引越し時につけた傷」と区別がつかないため、有償対応になる可能性大。

※内覧会が「傷・汚れ」を無償で直せるラストチャンスです!

【期間別】保証対象となる不具合リスト

傷以外の機能的な不具合(設備故障や水漏れなど)には、一定の猶予期間が設けられています。 一般的な保証期間の区分と対象となる不具合の例を整理しました。

見落としがちな「共用部分」のチェック

専有部分だけでなく、エントランスの自動ドア、エレベーター、廊下の照明といった「共用部分」の不具合についても意識を向けることが大切です。 これらは個人の所有物ではありませんが、マンション全体の資産価値や管理費・修繕積立金に影響を与える要素です。

「傷・汚れ」は引き渡し前に全て出し切る覚悟で臨む。

動作不良などはメモしておき、1年・2年点検で漏らさず申告する。

廊下やエントランスの不備も見つけ次第、管理組合等へ報告する。

まとめ:万全の準備で「安心」と「納得」の鍵を手に入れる

新築マンションの内覧会は、購入者が自らの目で品質を確かめ、是正を求めることができる、最初にして最大の機会です。 過度な期待と現実のギャップにショックを受けることなく、冷静に「検査」を行うためには、以下の3つのポイントが重要であることを改めて確認しておきましょう。

成功した先輩たちの声:実践者レビュー

実際にしっかりとした準備を行って内覧会に臨んだ方々の感想をご紹介します。準備の有無が結果にどう影響するかが分かります。

「平日午前中を希望して正解でした。自然光で壁紙の浮きが見えやすく、業者さんもその場ですぐに対応してくれました。」

「水平器を持参したおかげで、感覚ではなく数値で指摘できました。担当者の態度も引き締まったように感じます。」

「最初は遠慮していましたが、『一緒に良い家を作る』というスタンスで伝えたら、最後まで誠実に対応してもらえました。」

知識の定着を確認!内覧会クイズ

ここまでの内容を振り返るためのクイズです。タップして答え合わせをしながら、知識を定着させましょう。

Q1内覧会に推奨される所要時間は?

1時間枠を指定されることが多いですが、品質確認と採寸を行うには不十分です。

Q2床の傾きの許容範囲目安は?

これを超えると瑕疵の可能性が高まります。

Q3傷や汚れの指摘期限はいつまで?

入居後は「生活傷」とみなされ、原則として無償補修の対象外となります。

Q4懐中電灯の効果的な使い方は?

影を作ることで、肉眼では見えにくいクロスの浮きや傷を浮き彫りにできます。

新生活への最終チェックリスト

これらを実践することで、不安は「納得」へと変わり、安心して新生活のスタートを切ることができるはずです。

平日・午前中の枠を確保しましたか?

メジャー、水平器、懐中電灯、図面は揃いましたか?

「検査員」としての視点と、冷静な交渉マインドを持ちましたか?

もし自身の目利きに不安が残る場合は、ホームインスペクションという選択肢も視野に入れつつ、まずはご自身でできる準備から始めてみてください。 あなたの新居が、長く快適に暮らせる素晴らしい空間となることを願っています。