マンション管理組合の役員やオーナー様であれば、こうした声に頭を抱えた経験が一度はあるのではないでしょうか。

かつて、マンションの駐輪場といえば「単なる自転車置き場」であり、建物管理の中では優先順位の低い付属施設に過ぎませんでした。

しかし現在、この場所は管理組合にとって最もトラブルが頻発し、かつ解決が困難な「経営課題」へと変貌を遂げています。

背景にあるのは、電動アシスト自転車の爆発的な普及と重量化、既存設備の老朽化、そして法的な処分プロセスの複雑さです。

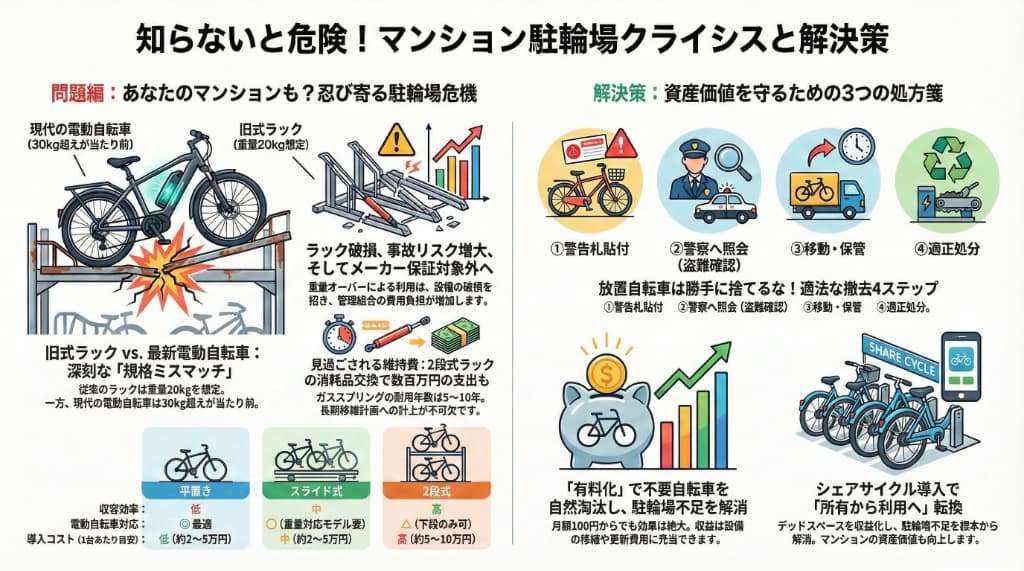

特に、古い設計基準で作られた駐輪ラックと、現代の大型化した自転車との「規格のミスマッチ」は深刻で、単なるマナーの問題として片付けられない物理的な限界を迎えています。

また、放置自転車の問題も「邪魔だから捨てる」という単純な解決策は通用せず、法的なリスク管理が欠かせません。

本記事では、こうしたマンション駐輪場にまつわる複合的な課題について、物理的・経済的・法的な視点から包括的に解説します。

設備更新にかかる具体的なコスト感、有料化による適正管理のロジック、そして資産価値を守るための次世代モビリティへの適応策まで。

感情論ではなく、実務的な根拠に基づいた判断材料を提供しますので、管理体制の見直しやルール改定にお役立てください。

なぜトラブルが起きるのか?物理的限界の可視化

数十年前の設計基準(旧JIS規格等)で作られた駐輪ラックに対し、現代の電動アシスト自転車(特に3人乗り対応モデル)は大型化しています。

下のスイッチを切り替えて、隣の自転車との干渉(ぶつかり)を確認してください。

※スイッチを切り替えると、自転車の幅が広がり、隣の区画に侵入して衝突する様子が確認できます。これが「出し入れできない」「隣と絡まる」原因です。

管理組合が着手すべきアクションプラン

契約台数だけでなく、実際に駐輪されている台数と「規格外サイズ」の自転車数をカウントする。

設置されているラックのメーカー・型番を確認し、対応重量(例: 20kgまで等)とタイヤ幅の制限を確認する。

大型自転車専用エリアの設置や、規格外自転車の利用制限(または追加料金)について理事会で議論する。

「警告札の貼付期間」や「撤去後の保管期間」など、法的リスクを回避するための適正なフローを策定する。

「駐輪場が足りない・置けない」トラブルはなぜ急増しているのか

近年、多くのマンションで駐輪場に関するトラブルが急増していますが、これは単に「住民のマナーが悪くなった」からではありません。

根本的な原因は、駐輪場のインフラ設計と、実際に利用される自転車のスペックとの間に、埋めがたい乖離が生じていることにあります。

かつて主流だった軽量なシティサイクルを前提とした設備に、現代の重装備な自転車を収容しようとしていること自体に無理が生じているのです。

ここではまず、トラブルの背景にある物理的・構造的な要因を整理し、なぜ従来の運用では限界が来ているのかを紐解いていきます。

電動アシスト自転車の「30kg」問題と既存ラックの物理的限界

マンション駐輪場における最大の問題点として挙げられるのが、既存の駐輪ラックと電動アシスト自転車の「規格不整合(ミスマッチ)」です。

特に子育て世帯に必須となっている、チャイルドシート付きの電動アシスト自転車の普及が、この問題を深刻化させています。

従来のラックは「20kg以下」を想定していますが、現代の電動自転車は30kgを超過します。

下のスイッチを切り替えて、重量計の針の動きを確認してください。

👆 スイッチをタップして比較

既存の2段式ラックやスライド式ラックの多くは、JIS規格に基づき収納可能重量を「20kg以下」等と設定しています。

しかし、幼児2人同乗対応の電動自転車は車体だけで30kgを超え、雨具等の荷物を含めれば実質35kgに迫ります。

この「重量の壁」は、レールの曲損や軸受の破損、脱輪といった故障を頻発させるだけでなく、メーカー保証の対象外となるリスクも孕んでおり、管理組合にとって会計上の大きな懸念材料となります。

重量だけでなく、タイヤの太さ(タイヤ幅)も大きな物理的障壁

重量に加え、タイヤの「太さ」も物理的な障壁となっています。

従来のラックは、タイヤ幅45mm〜50mm程度を上限として設計されているものが大半でした。

しかし、最新の電動自転車や、安定性を重視した自転車では、幅55mmを超える「太タイヤ」が採用される傾向にあります。

(〜45mm)

(55mm〜)

※幅広タイヤを無理に押し込むと、スポーク破損や「抜けなくなる」スタック事故の原因になります。

高齢化とモビリティ変化が招くスペース不足の構造的要因

駐輪場問題のもう一つの側面として、マンション居住者の高齢化と、利用実態の変化が挙げられます。

新築当初に導入された2段式ラックは、限られた敷地で台数を確保する苦肉の策でしたが、住民の高齢化に伴い、上段への上げ下ろしが身体的な負担となっています。

その結果、上段が空いているにもかかわらず、使いやすい下段や平置きスペースに利用が集中し、あふれた自転車が通路に放置される事態を招いています。

また、シェアサイクルや電動キックボードなど、従来の「自転車」の枠に収まらないマイクロモビリティの台頭も、スペース配分の最適化を難しくしています。

管理組合が検討すべきアクション

台数だけでなく、「電動アシスト比率」「チャイルドシート有無」「タイヤ幅」を実測し、現状とのギャップを数値化する。

設置済みラックの耐荷重制限を確認し、現状の使用方法がメーカー保証の範囲内か、修繕リスクがないかを点検する。

使用率の低い上段ラックを一部撤去し、平置き区画や「特殊車両エリア」へ転換するなどのレイアウト変更を検討する。

設備更新の判断基準:各種ラック方式のコストと電動自転車対応

既存設備の限界が明らかになったとき、管理組合はリニューアルや新設を検討することになります。

しかし、駐輪ラックには様々な種類があり、それぞれにコスト、収納効率、使い勝手が大きく異なります。

また、前述した電動アシスト自転車への対応可否も、選定における最重要チェックポイントとなります。

ここでは、主要なラック方式の特性とコスト感を整理し、マンションの実情に合わせた設備選びの判断基準を提示します。

平置き・スライド式・2段式の導入費用とメンテナンス負荷比較

駐輪場の設備更新を検討する際、まずは各方式のメリット・デメリットと、導入および維持にかかるコストを正確に把握することが不可欠です。

以下に、主要なラック方式の特徴をまとめました。

※導入コストは製品代の目安です。工事費等は別途必要になります。

最も理想的なのは「平置き」ですが、敷地に余裕がない多くのマンションでは現実的ではないケースが多いでしょう。

その場合、通路上のスペースを有効活用できる「スライド式」が有力な選択肢となりますが、ここでも30kg対応の強化モデルを選ぶ必要があります。

ランニングコストの落とし穴:ガススプリング交換費用

2段式ラック(ガススプリング式)を採用する場合、導入コストだけでなく、将来的なランニングコストも見落としてはいけません。

昇降を補助するガススプリング(ダンパー)は消耗品であり、概ね5年〜10年でガスが抜けて機能が低下します。

※ガススプリング交換は1本数千円〜1万円程度かかります。数百台規模で一斉交換となれば、将来的に数百万円単位の支出が発生します。

多くの管理組合がこの交換費用を長期修繕計画に計上しておらず、いざ不具合が発生した際に財源不足に陥るケースが散見されます。

設備選定にあたっては、イニシャルコストだけでなく、こうした将来の修繕・保守コストも含めたトータルライフサイクルコストで比較検討することが重要です。

通路幅とタイヤ幅に見る「快適性」と「安全性」の必須スペック

ラックの種類だけでなく、配置設計における「寸法」も、駐輪場の使いやすさを左右する決定的な要素です。

特に電動アシスト自転車は車体が長く、重量もあるため、取り回しには従来よりも広いスペースを必要とします。

従来の1.2m幅では、30kgの電動自転車を旋回させるのは困難です。最低でも1.5m、できれば2.0mの通路幅を確保することで、接触事故リスクを大幅に軽減できます。

また、ラック本体の「タイヤスロット幅」の選定も重要です。

従来標準の50mm幅ではなく、55mm〜60mmまで対応可能なワイドタイプのラックを選定することで、将来的な自転車の規格変化にもある程度対応できる「余裕」を持たせたスペック選定が、長期的な資産価値維持につながります。

設備選定のチェックポイント

「導入費」だけでなく、10年・20年単位での「部品交換費」「定期点検費」を含めた総額で比較する。

図面だけでなく、実際にマンションの通路に白線テープを引き、自転車の取り回しが可能かテストする。

見積もりを取る際、「タイヤ幅55mm以上対応」の可否を必ずメーカーに確認し、条件に含める。

有料化という選択肢:適正な使用料設定と「利用適正化」のロジック

多くのマンションにおいて、駐輪場は長らく「無料」で提供されることが一般的でした。

しかし、管理コストの増大や、放置自転車対策、利用の不公平感解消といった観点から、「有料化」へと舵を切る管理組合が増加しています。

有料化は単なる集金目的ではなく、駐輪場の利用状況を正常化するための有効な「経営手段」となり得ます。

ここでは、有料化がもたらす効果と、住民の納得を得るための適正な料金モデルについて解説します。

なぜ有料化が必要なのか?「無料」が生む放置自転車の温床

駐輪場を有料化する最大のメリットは、収益の確保以上に「不要な自転車の排除」による「整理整頓」の効果にあります。

無料の環境は、壊れた自転車や退去者が残した自転車など、「死に体」の自転車をコストゼロで保管させ続け、本当に必要な住民のスペースを奪います。

月額100円でも「保有コスト」が発生すれば、住民は「お金を払ってまで維持するか?」を自問します。結果、不要な自転車は自然と淘汰されます。

住民合意の鍵となる「収益の使い道」と還元策

これまで無料だったものを有料化するには、住民の納得感が不可欠です。

合意形成のポイントは、収益を単なる管理費の穴埋めにするのではなく、「駐輪場環境の改善」に直接還元すると約束することです。

推奨される収益の還元先

老朽化したラックの入れ替えや、屋根(サイクルポート)の設置費用。

防犯カメラの導入や、照明のLED化による明るさ確保。

駐輪シールの発行費用や、放置自転車撤去のための活動原資。

「お金を取られる」のではなく「快適な環境を維持するための会費」という位置づけで説明することが重要です。

場所と利便性で差をつける「傾斜配分」の料金モデル

有料化に際して、すべての区画を一律料金にする必要はありません。

区画ごとの利便性に応じて価格差をつける「傾斜配分(ティアードプライシング)」を導入することで、需要のミスマッチを解消できます。

「多少高くても便利な場所がいい人」と「不便でも安い方がいい人」の需要をマッチングさせ、特定の区画への集中を緩和します。

運用開始に向けたチェック

近隣の月極駐輪場の料金を調査し、それよりも安価な設定(月額100〜500円)を基準とする。

毎月の引き落としは事務コストがかさむため、「年払い(シール更新時)」の運用を検討する。

放置自転車対策の法務:管理組合が守るべき「自力救済禁止」の原則

マンション管理において、物理的な設備問題と並んで頭を悩ませるのが「放置自転車」の処理です。

所有者不明の自転車がスペースを占拠している状況は、美観を損ねるだけでなく、防犯上のリスクにもなります。

しかし、「邪魔だから」「誰も使っていないから」といって、管理組合が勝手に処分することは法的に許されません。

ここには「自力救済の禁止」という重い法的原則が存在しており、手順を誤れば管理組合側が加害者として訴えられるリスクすらあるのです。

勝手に処分はNG?損害賠償を防ぐための厳格な撤去プロセス

日本の法体系において、正当な法的手続きを経ずに、実力を行使して権利を実現すること(自力救済)は原則として禁止されています。

たとえ私有地内に長期間無断で放置された自転車であっても、その所有権は元の持ち主に帰属しています。

放置自転車の撤去は、法的に正当なプロセスを積み上げ、証拠を残しながら進める必要があります。

これは、「管理組合は十分な注意義務を果たした」と証明するための自衛策でもあるのです。

実態調査から警告まで:所有権侵害を回避するための初期対応

適法に放置自転車を処理するためには、厳格な手順を踏むことが求められます。

焦らず、着実にステップを進めることが、法的リスクを最小化する唯一の道です。

バルブの位置や汚れ具合を確認。全景・防犯登録番号・車体番号を写真に収め、日付入りで記録します。

「○月○日までに連絡なき場合は撤去します」という警告を目立つ場所に貼付。期間は2週間〜1ヶ月程度が目安です。

掲示板やチラシで対象自転車のリストを公開し、居住者の自転車を誤って処分するリスクを回避します。

警察照会と最終処分:適法に完了させるための必須手順

警告期間を過ぎても持ち主が現れない場合、いよいよ最終的な処分プロセスに入りますが、ここで最も重要なのが「警察への照会」です。

※移動後も1〜3ヶ月程度は保管期間を設けるのが安全です。

マニフェストを発行する業者に依頼し、廃棄の証拠を残します。

このように、警告から処分までには数ヶ月の期間と手間を要します。

しかし、このプロセスを省略することは、管理組合にとって重大な法的リスクを抱え込むことと同義であることを理解しておく必要があります。

バイク・原付・子供用自転車・勝手な移動をめぐる管理ルールの明確化

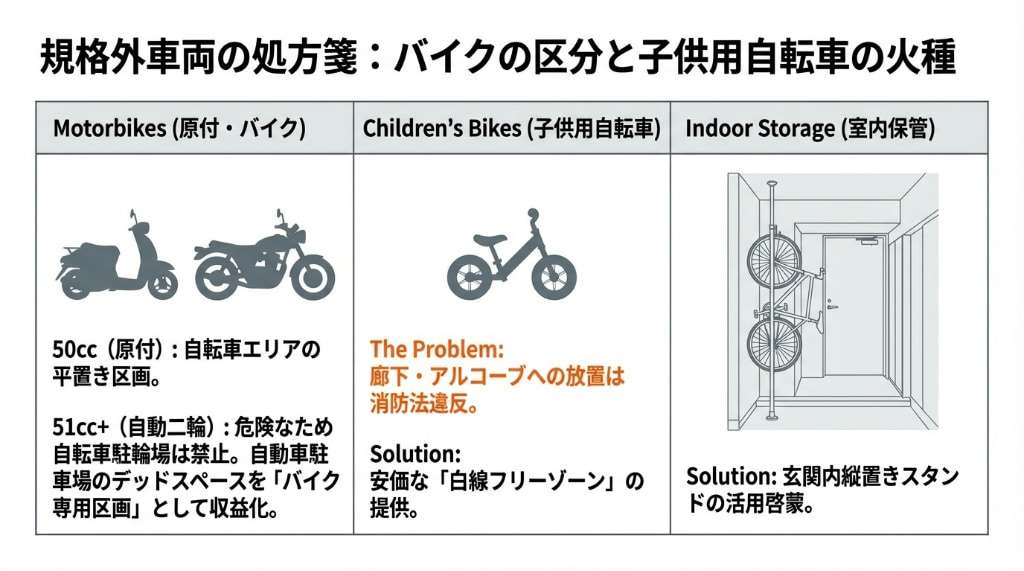

駐輪場管理においては、自転車だけでなく、バイク(自動二輪車)や子供用自転車の扱いもトラブルの種となりがちです。

また、満杯の駐輪場で発生する「他人の自転車を勝手に移動させる行為」も、住民間の深刻な対立を生む原因です。

これらの問題に対処するには、曖昧な運用を排除し、それぞれの車両特性に合わせたルールを明確化することが不可欠です。

原付と自動二輪の法的区分に基づく駐車場所のすみ分け

マンション敷地内において、自転車とバイクの境界線はしばしば曖昧になりますが、法的な区分と管理上のリスクは明確に異なります。

道路交通法やマンション管理の実務上、以下のようなすみ分けが一般的です。

※バイクを無理に自転車置き場に停めると、マフラーの熱による火傷や接触事故の原因となります。

共用廊下への放置を防ぐ子供用自転車の保管ソリューション

子育て世帯では、通常のラックに入らない三輪車やストライダーを、玄関前の共用廊下(アルコーブ)に置きがちです。

しかし、これは消防法違反(避難経路の閉塞)となる可能性が高く、管理組合として黙認できない行為です。

解決策として、室内用の省スペーススタンドの活用を推奨したり、駐輪場に「子供用フリーゾーン(白線枠)」を設けることが有効です。

「勝手に移動」トラブルへの対策とルールの明文化

駐輪場が満杯の際、他人の自転車を勝手にラックから出し、自分の自転車を停める行為は、法的に「占有の侵害」にあたります。

移動された自転車が盗難・破損した場合、移動させた本人が損害賠償責任を負う可能性があることを周知する必要があります。

管理組合が講じるべき3つの対策

使用細則に「他人の自転車の移動禁止」を明記し、掲示板等で注意喚起を行う。

フリーアドレス制ではなく、各自転車にラック番号を割り当てることで、場所取り争いを物理的に防ぐ。

トラブル発生時の証拠能力を確保するとともに、カメラの存在自体を抑止力とする。

シェアサイクル導入の是非:外部リソース活用による資産価値への影響

「所有から利用へ」というライフスタイルの変化に伴い、マンション敷地内にシェアサイクル(LUUP, HELLO CYCLINGなど)のポート(貸出・返却拠点)を設置する動きが加速しています。

これは単なる駐輪場不足の解消策にとどまらず、マンションの資産価値や利便性を向上させる新たな戦略として注目されています。

主要事業者(LUUP・HELLO CYCLING)の契約モデルとリスク管理

シェアサイクルを導入する場合、管理組合は事業者と契約を結び、敷地の一部を提供することになります。

主要な事業者とその特徴は以下の通りです。

※導入コストは原則0円(事業者負担)が一般的です。収益として「施設協力金」や「賃料」を受け取ります。

デッドスペースを収益化できる点は大きなメリットですが、導入にあたっては以下の点に留意した契約を結ぶ必要があります。

契約上の重要チェックリスト

部外者が敷地内に入らないよう、オートロックの外側や、居住者動線と交わらない場所に設置を限定する。

サービス終了時にポートを撤去し、地面を原状回復する費用負担(通常は事業者)を明記する。

敷地内で利用者が事故を起こした場合の免責条項を確認する。

空きスペースの収益化と居住者の利便性向上をどう両立するか

シェアサイクルポートの設置は、居住者にとっても大きなメリットがあります。

自分の自転車を持たなくても、必要な時だけマンション前から利用できるため、駐輪場不足を緩和する効果が期待できます。

特に駅からの距離がある物件では、シェアサイクルが実質的な「足」となり、賃貸や売買における強力な訴求ポイントとなり得ます。

外部リソース活用で実現する「持たない豊かさ」

「先進的な取り組みを行うマンション」というブランディング効果も無視できません。

来客用の駐輪場がないマンションでも、シェアサイクルであれば来訪者が自転車で来てポートに返却することが可能になります。

外部リソースをうまく活用することで、管理組合のコストをかけずに利便性と資産価値を向上させる、賢い選択肢と言えるでしょう。

導入検討のアクション

デッドスペースになっている場所(幅2m×奥行き1.5m程度〜)があるか、動線に問題がないかを確認する。

エリアによって強い事業者が異なるため、複数社に問い合わせて「設置可能台数」や「賃料条件」を比較する。

不動産取引の視点:購入・賃貸契約時に確認すべき駐輪場の「実態」

最後に、これからマンションを購入、あるいは賃貸しようとしている個人の視点から、駐輪場チェックの重要性をお伝えします。

内見時には部屋の設備や眺望に目が行きがちですが、駐輪場の状況を確認し忘れると、入居後に「自転車が置けない」という致命的なトラブルに直面することになります。

駐輪場は生活の質(QOL)を左右する重要項目であり、自己防衛としての事前確認が不可欠です。

「空き待ち」という残酷な現実:マンションには必ず置けるとは限らない

「マンションには必ず駐輪場があるだろう」というのは大きな誤解です。

特に都心部の既存マンションでは、充足率が100%を下回ることも多く、人気物件では「数年待ち」というケースもザラにあります。

物件選びの盲点:区画の種類とバイク対応の事前確認

「空きがある」という言葉だけを信じてはいけません。空いているのが「2段式の上段」だけであれば、重量のある電動自転車は置けない可能性があります。

物理的な制約を事前にチェックすることが重要です。

賃貸契約におけるトラブル回避:オーナー権限の確認

賃貸物件として入居する場合、さらに注意が必要です。

オーナーが駐輪場の使用権を持っていなかったり、管理規約で「賃借人は使用不可」とされていたりするケースも稀に存在します。

契約前に「駐輪場の使用権限が賃借人にあるか」「使用料は管理費込みか別契約か」を不動産会社を通じて明確にしておく必要があります。

入居後に「置けない」ことが発覚すると、高額な折りたたみ自転車への買い替えや、遠くの月極駐輪場契約など、生活に大きな支障をきたします。

内見時・契約時の必須チェック

「空きがあるか」だけでなく、「自分の自転車が入る区画(下段など)が空いているか」を確認する。

満車の場合、「現在何人待っているか」「年に何台程度空きが出るか」を管理会社に問い合わせる。

賃貸契約において駐輪場利用が可能か、別契約が必要か、重要事項説明書で確認する。

まとめ:駐輪場はマンションの「民度」と「資産価値」を映す鏡

マンションの駐輪場問題は、単なる「場所取り合戦」ではありません。

それは、建物の老朽化、住民の高齢化、そしてモビリティ技術の進化という、マンション管理が直面する構造的な変化が凝縮された縮図と言えます。

この問題を「たかが駐輪場」と放置することは、住民間のトラブルを招くだけでなく、マンション全体の治安悪化や資産価値の低下に直結するリスクを孕んでいます。

最後に、管理組合と居住者、それぞれに向けた提言をまとめます。

管理組合への提言:事なかれ主義からの脱却

「臭い物に蓋」をするのではなく、問題を直視し、根本的な解決に動くことが資産価値を守ります。

まずは全数調査を行い、契約台数と実利用台数、放置自転車の数を正確に把握してください。

駐輪シールの徹底と、法的手順に基づいた放置自転車の撤去を断行し、キャパシティを回復させることが急務です。

長期修繕計画に駐輪場リニューアルを組み込み、電動自転車対応ラックへの更新や、シェアサイクルの導入を検討すべきです。そのための財源として、有料化も躊躇すべきではありません。

居住者・購入検討者への提言:自己防衛とモラルの向上

快適なマンションライフを送るためには、設備に頼るだけでなく、利用者側の意識改革も必要です。

自己防衛としての確認

これから入居する方は、駐輪場のスペック(ラックの種類、タイヤ幅制限、空き状況)を徹底的に確認してください。「何とかなる」は通用しません。

ルールの遵守

「自分だけはいいだろう」という甘えが、巡り巡って管理費の増大や利用料の値上げとして自分に返ってくることを理解しましょう。

代替案の用意

万が一駐輪場が確保できない場合に備え、折りたたみ自転車の室内保管や、外部月極駐輪場の契約といったオプションを想定しておくことが、快適な生活を守る鍵となります。

ルール改定で変わった!対策実践者のリアルな声

実際に痛みを伴う改革を行い、駐輪場環境を改善したマンションの居住者の声を紹介します。

整然と管理された駐輪場は、そのマンションの管理能力の高さと、良好なコミュニティの存在を如実に物語っています。

物理的なハードウェアの更新と、法務・会計面でのソフトウェア(ルール)の強化。この両輪を回していくことが、最適解となるでしょう。

「自力救済の禁止」により、法的手続き(警告・警察照会など)を経ずに処分すると、器物損壊や横領に問われるリスクがあります。

収益確保以上に、「お金を払ってまで維持するか?」を住民に問うことで、放置自転車を減らす「整理整頓効果」が大きいです。

共用廊下は避難経路であるため、通行の妨げとなる私物を置くことは安全管理上許されません。

多くの事業者では、設置費用・運営費用ともに無料で導入でき、場所代としての賃料収益が得られるモデルが一般的です。